Il debutto di Astri-1 nell’extragalattico

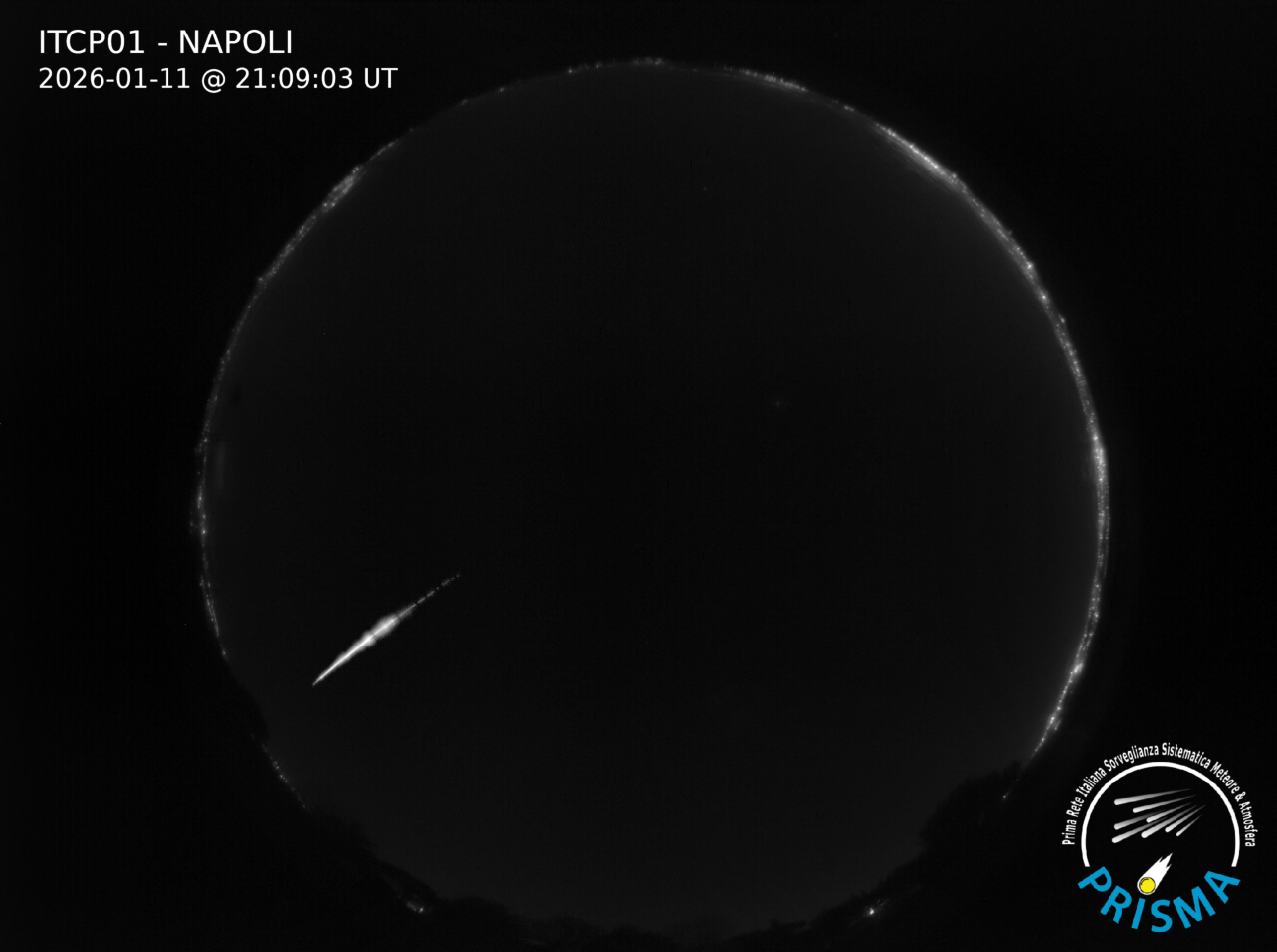

Il telescopio Astri-1 ha catturato il suo primo segnale gamma di origine extragalattica. Nella notte del 15 gennaio 2026, tra le 01:00 e le 03:40 ora italiane, il telescopio Cherenkov – uno dei nove che costituiscono il mini-array Astri, la struttura osservativa dedicata all’astronomia gamma da Terra situata a Tenerife, nelle Isole Canarie – ha puntato gli occhi verso il blazar Markarian 421, registrando un incremento del flusso di raggi gamma proveniente dalla sorgente.

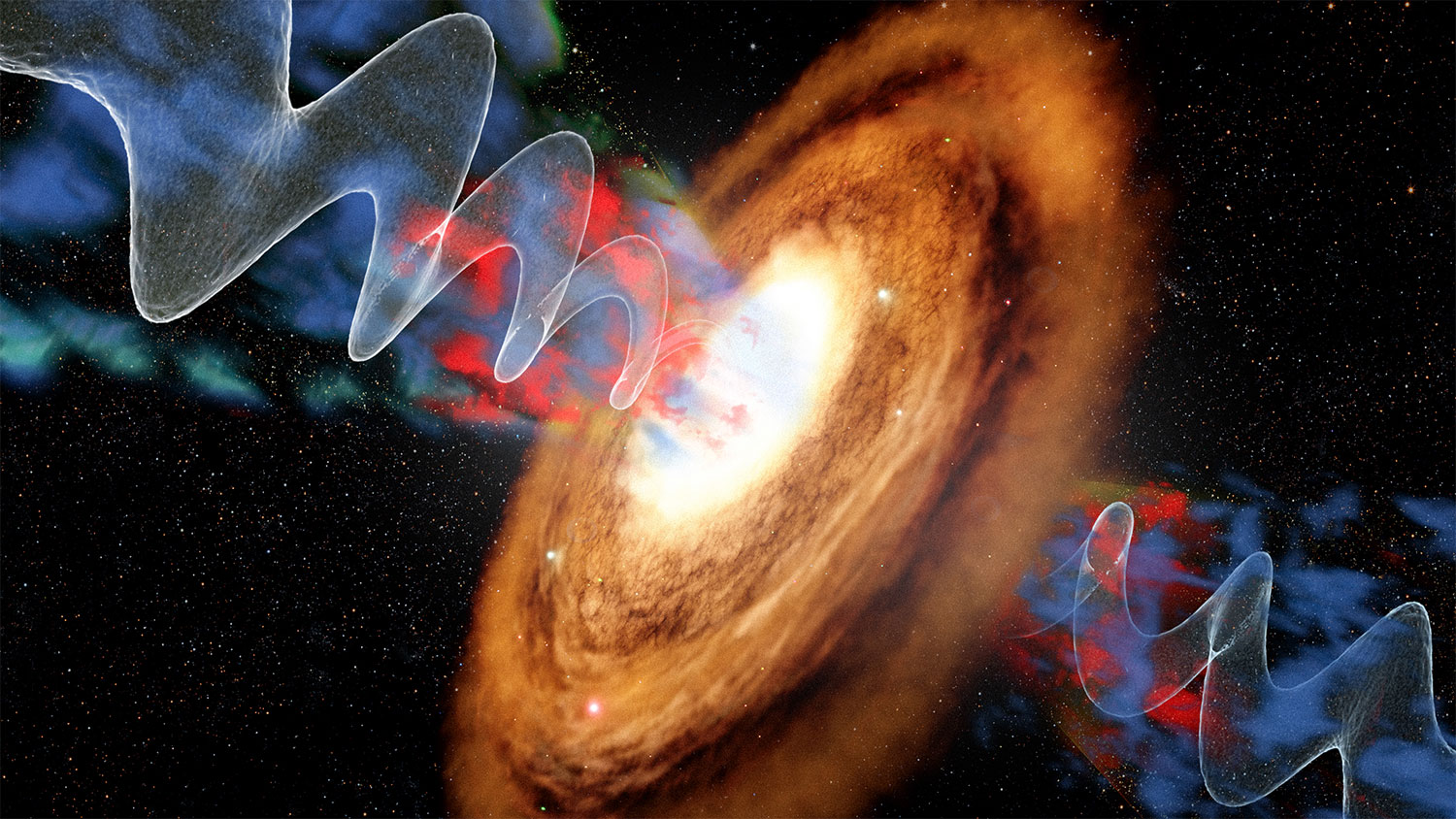

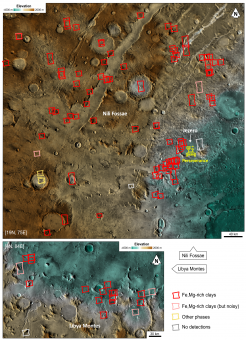

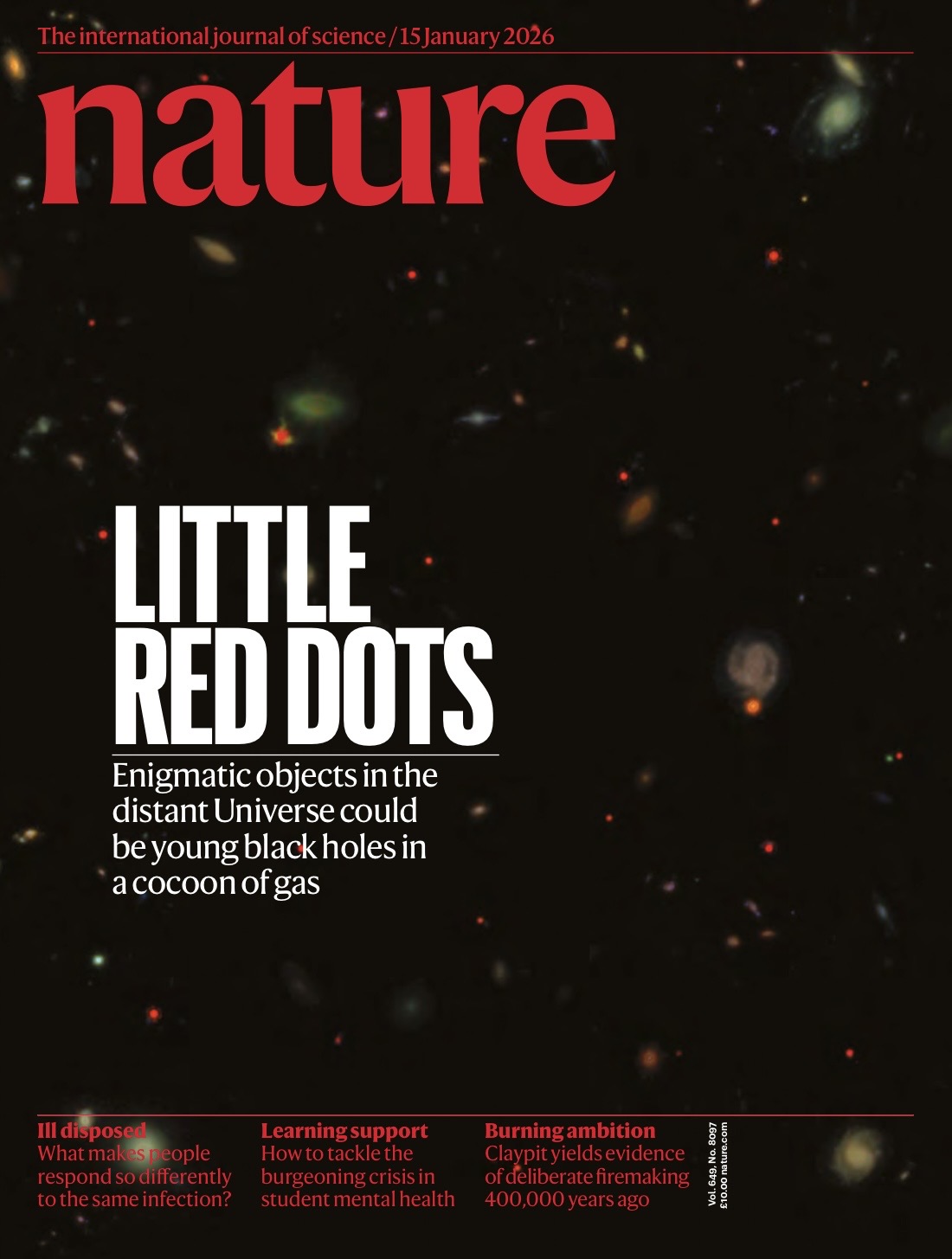

Illustrazione artistica che mostra Astri-1 in primo piano un blazar sullo sfondo. Crediti: Inaf/Silvia Crestan

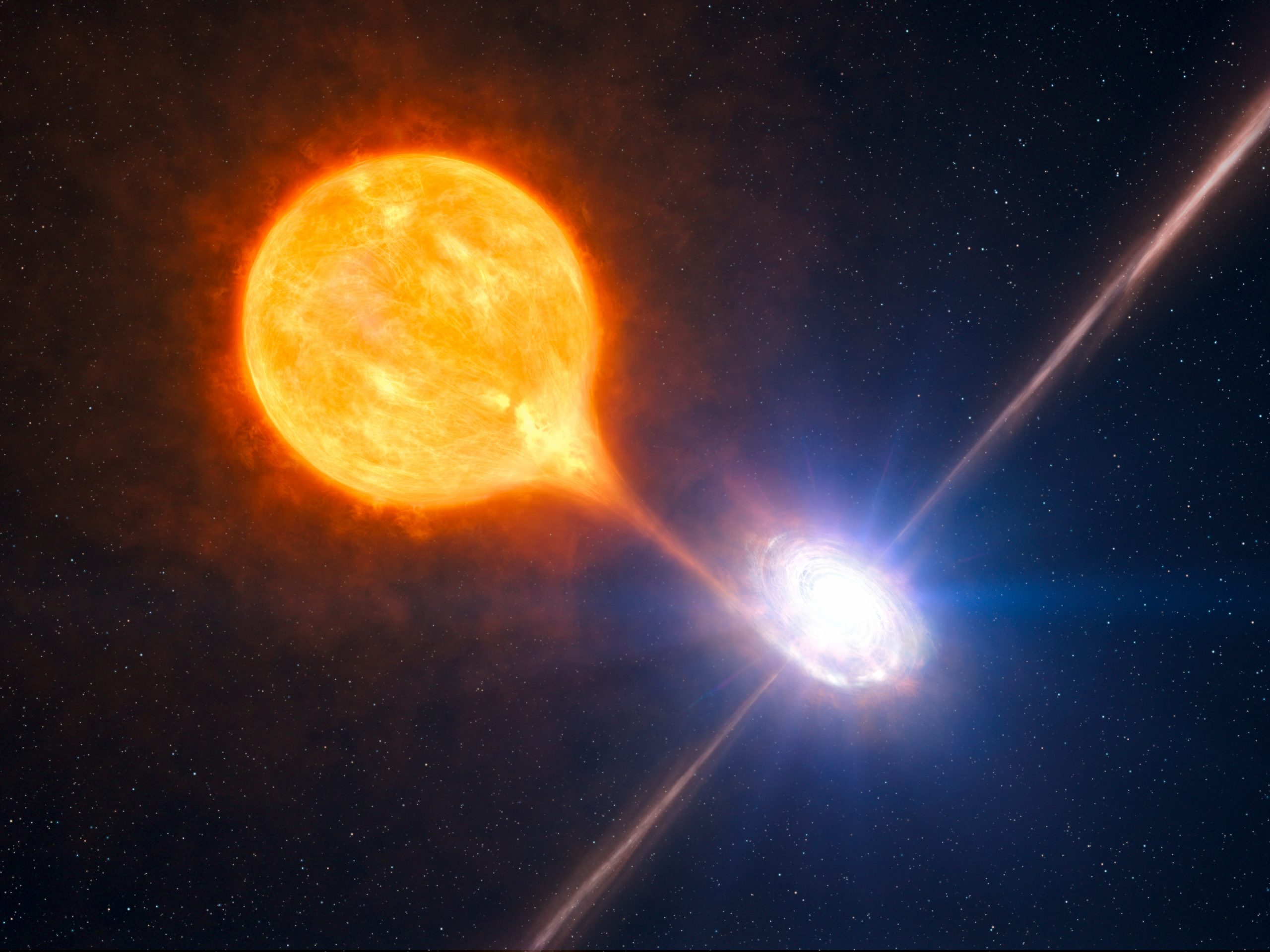

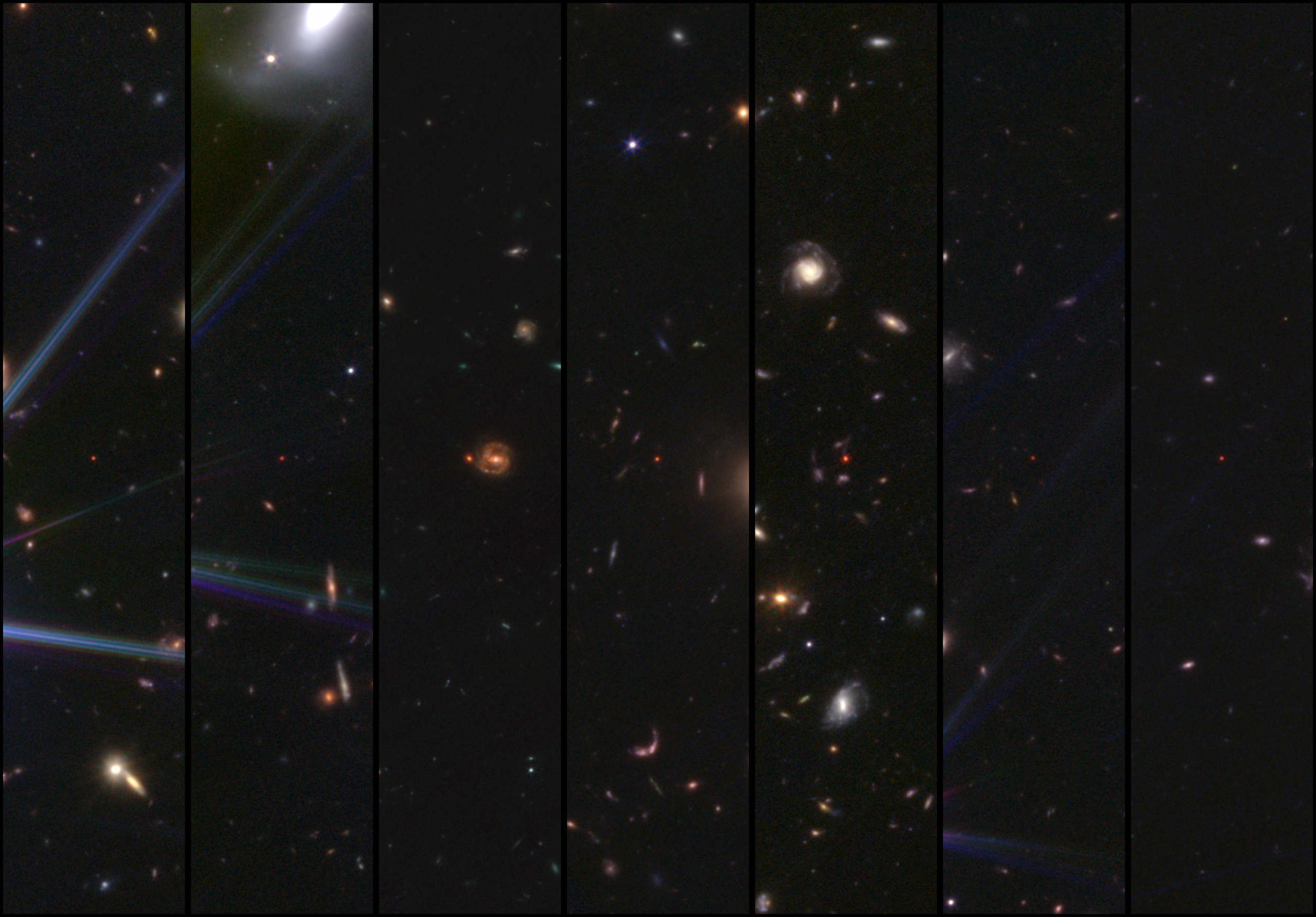

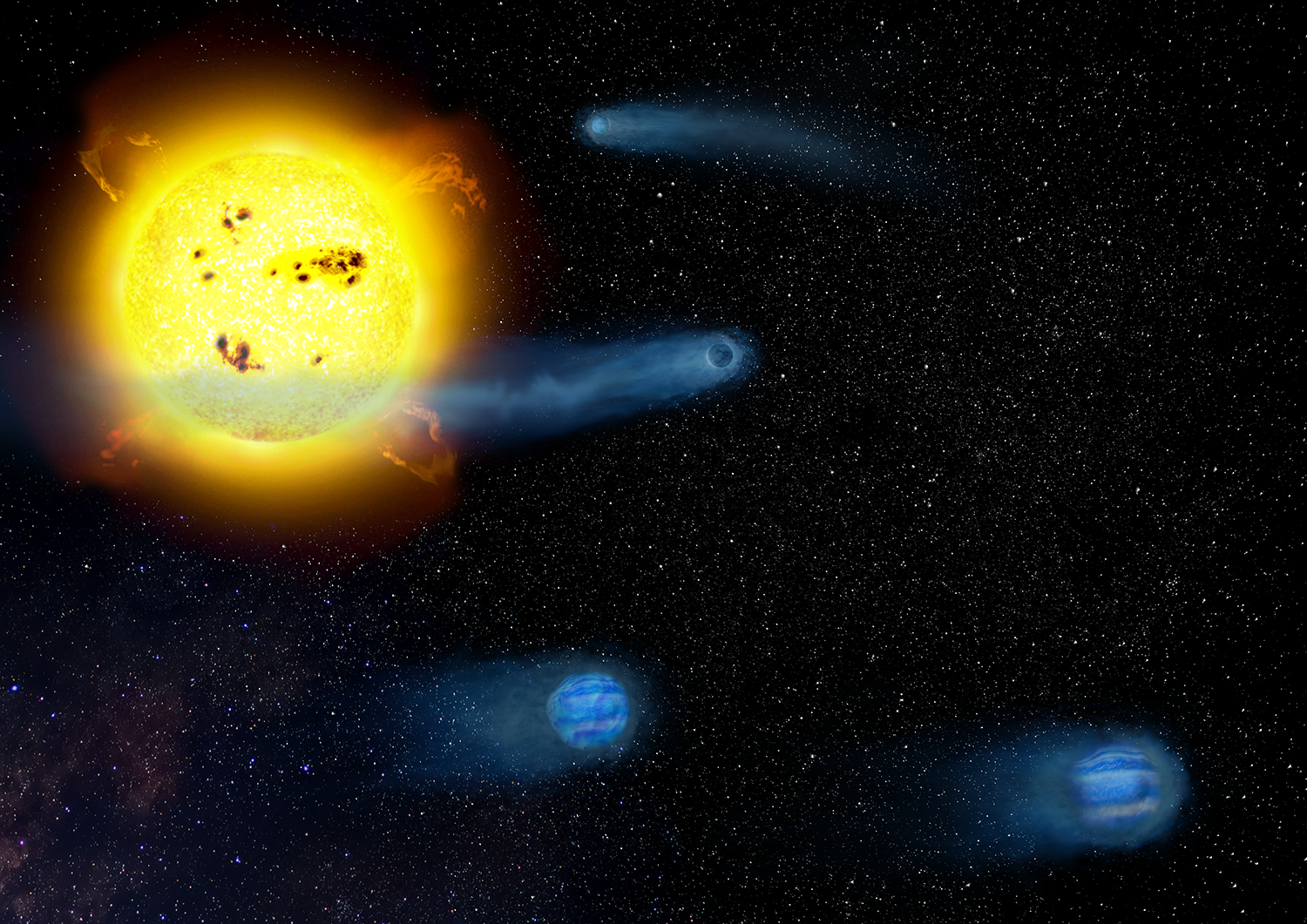

Markarian 421 è una delle sorgenti più luminose del cielo nella banda dei raggi gamma. È anche una delle più vicine, motivo per cui è una fra le più studiate dalla comunità scientifica che si occupa di astrofisica delle alte e altissime energie. Situata nella costellazione dell’Orsa Maggiore a circa 400 milioni di anni luce dalla Terra, fa parte di una sottoclasse di nuclei galattici attivi che gli addetti ai lavori chiamano blazar: galassie che ospitano al centro un buco nero supermassiccio che alimenta potenti getti relativistici orientati lungo la nostra linea di vista. Questa particolare configurazione rende le sorgenti estremamente luminose e variabili alle alte e altissime energie, trasformandole in laboratori naturali per lo studio dei processi fisici più estremi dell’universo.

Il segnale rivelato da Astri-1 è associato all’emissione di un flare – un’improvvisa e intensa emissione di energia – da parte del buco nero ed è coerente con l’elevato stato di attività della sorgente segnalato nelle stesse ore da altri osservatori per raggi gamma, tra cui Lhaaso (ATel #17535), Veritas (ATel #17594) e i due telescopi Cherenkov di piccola taglia dell’osservatorio Ondřejov (ATel #17597). Il flusso di raggi gamma rilevato è risultato pari a circa 2,3 volte quello della Nebulosa del Granchio, sorgente di riferimento del cielo gamma, che il telescopio ha già osservato in passato.

«Attivati da un ATel di Veritas, che indicava che Markarian 421 fosse in flare, Astri-1 ha iniziato una campagna osservativa la notte tra il 14 e il 15 gennaio», racconta a Media Inaf Fabio Pintore, ricercatore all’Inaf Iasf di Palermo e componente del gruppo che si è occupato dell’analisi preliminare dei dati. «I tre osservatori al sito – Silvia Crestan, Camilla Quartiroli e Alan Sunny – hanno profuso un grande impegno per consentire di accumulare fino a due ore e mezza di dati della sorgente in condizioni di visibilità ottimali. Dati che, con grande efficienza del sistema di processamento e archiviazione, sono stati trasferiti nel data center di Roma alla fine della notte osservativa».

«In questi casi», continua il ricercatore, «la velocità è cruciale e tutto il sistema Astri – dall’acquisizione fino all’analisi dei dati, ottimizzato grazie a un grande sforzo collettivo della comunità Astri – ha funzionato alla perfezione. I dati sono stati immediatamente presi in carico da Saverio Lombardi e dal gruppo che si occupa della riduzione dei dati e dell’analisi scientifica preliminare, che sul finire della mattinata aveva già ottenuto primi risultati. Astri-1 ha confermato che la sorgente era ancora in flare. Il suo flusso, infatti, era più del doppio, in un range di energia di riferimento che abbiamo scelto essere compreso tra 0.8 e 5 TeV (dove TeV, teraelettronvolt, è l’unità d’energia tipica della luce gamma di altissima energia), di quello della Crab Nebula, una sorgente molto brillante nel cielo gamma. Questo risultato mostra le eccellenti potenzialità sia dei singoli telescopi che dell’array Astri, prospettando un futuro ricco di soddisfazioni che ripaga dei tanti sforzi compiuti da tutti i gruppi di lavoro coinvolti nella progettazione hardware, software e nell’analisi dati».

L’analisi preliminare dei dati indica che il segnale è estremamente “solido” dal punto di vista scientifico: il livello di significatività statistica è infatti di 11 sigma, un valore che esclude che la rivelazione sia dovuta al caso o a rumori di fondo.

«Siamo felici che il telescopio Astri-1 abbia osservato la sua prima sorgente extragalattica», commenta Giovanni Pareschi, astrofisico dell’Inaf di Brera e principal investigator del progetto. «Si tratta di un risultato scientifico sicuramente di grande rilievo nel campo dell’astronomia gamma con telescopi Cherenkov, ottenuto da un gruppo per larga maggioranza italiano, con uno strumento interamente sviluppato da Inaf. Il singolo telescopio Astri-1, con cui è stata effettuata l’osservazione, ha una sensibilità di un fattore quasi tre superiore a quella di telescopi analoghi usati in passato, grazie al grande campo di vista e alla costante risoluzione angolare. Non vediamo l’ora di lavorare in stereoscopia con gli altri telescopi dell’Astri Mini- Array, cosa che avverrà già a partire dalla tarda primavera del 2026».

Per saperne di più:

- Leggi l’ATel “ASTRI-1 detection of enhanced very high-energy gamma-ray emission from Mrk 421 at TeV energies” di S. Crestan (Inaf Iasf Milano), C. Quartiroli (Inaf Iasf Milano), A. Sunny (Inaf Iaps Roma), S. Lombardi (Inaf Oa Roma), F. Lucarelli (Inaf Oa Roma), F. Pintore (Inaf Iasf Palermo), per il progetto Astri