Le prime immagini dei soccorsi ai due treni deragliati in Andalusia

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

La missione asiatica di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud si inserisce in una traiettoria strategica chiara. L’Italia sceglie di collocarsi in modo stabile nel nuovo baricentro globale dell’Indo-Pacifico, rafforzando la propria proiezione internazionale in sintonia con Washington e con i partner del G7. In questo percorso, la tappa coreana assume un ruolo centrale perché condensa alcune delle principali dinamiche del sistema internazionale contemporaneo. Il rapporto con la Cina, il de-risking tecnologico europeo e la riorganizzazione della sicurezza in Asia nord-orientale trovano qui un punto di convergenza strategica.

A Tokyo, nel corso della sua terza visita in Giappone da quando è alla guida del governo, la Presidente Meloni incontra per la prima volta in un vertice bilaterale la premier giapponese Sanae Takaichi, diventando il primo leader europeo a visitare il Paese dopo il suo insediamento. La visita si colloca nel contesto del centosessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche, un passaggio simbolico scelto per elevare il rapporto bilaterale a partenariato strategico speciale e per dare impulso al Piano d’Azione Italia-Giappone 2024-2027, definito in occasione del G7 di Hiroshima.

Il linguaggio adottato dai due governi riflette una visione condivisa. Al centro vi sono l’idea di un Indo-Pacifico libero e aperto, il rispetto dello stato di diritto, la sicurezza delle catene di approvvigionamento e una crescente interoperabilità in ambito difensivo. In questo quadro, Italia e Giappone sviluppa una convergenza anche su Africa e Mediterraneo allargato. Tokyo riconosce in Roma un ponte verso l’Europa e il Nord Africa, mentre Roma individua nel Giappone un partner capace di rafforzare le proprie capacità industriali e tecnologiche in settori chiave come spazio, cyber e difesa.

A Seoul il contesto assume caratteristiche differenti. Per Meloni questa è la prima visita a Seoul, mentre per il presidente Lee Jae-myung rappresenta una delle prime visite ufficiali di un leader straniero dall’avvio del ritorno della presidenza alla Blue House, una scelta simbolica volta a marcare una discontinuità politica rispetto al predecessore Yoon Suk-yeol. Lee esprime una leadership progressista, caratterizzata da una diplomazia pragmatica e orientata all’equilibrio. Il recente dialogo di Seul con Pechino segnala una volontà di riaffermare un ruolo centrale della presidenza nella definizione della politica estera e di gestire con maggiore flessibilità le dinamiche regionali, con la consapevlozze di cercare spazi di maggiore autonomia.

Sul piano strategico, la Corea del Sud valorizza un equilibrio calibrato. L’alleanza militare con gli Stati Uniti resta un pilastro, anche nel quadro della deterrenza verso Pyongyang, mentre il mantenimento di un canale politico con la Cina contribuisce alla stabilità regionale, e completa a livello diplomatico la gestione del dossier nordcoreano.

L’attenzione di Seul verso la Cina si inserisce in una strategia volta a favorire la stabilità nella penisola coreana e a mantenere margini negoziali ampi. Con una Corea del Sud più cauta rispetto agli orientamenti normativi del Free and Open Indo-Pacific (FOIP), l’Italia considera il fattore cinese come una variabile da gestire con pragmatismo. In questo contesto, il lessico adottato privilegia il riferimento alla cooperazione regionale e a un approccio graduale, capace di tenere insieme sicurezza e stabilità economica.

La cooperazione economica tra Italia e Corea del Sud poggia su basi solide. Nel 2024 l’interscambio ha raggiunto circa 11,4 miliardi di euro, all’interno del quadro regolatorio dell’Accordo di Libero Scambio UE-Corea in vigore dal 2011. Seul rappresenta oggi il primo partner asiatico dell’Italia in termini pro capite, con catene del valore particolarmente integrate nei settori dell’automotive, della meccanica di precisione, della chimica fine, della moda e dell’agroalimentare di alta gamma.

La visita è accompagnata dalla definizione di una dichiarazione congiunta su commercio, investimenti e partenariati industriali, affiancata da intese operative su protezione civile e tutela del patrimonio culturale. Questi ambiti rafforzano la dimensione bilaterale e contribuiscono a proiettare l’immagine dell’Italia come partner tecnologicamente affidabile e culturalmente attrattivo, capace di coniugare competenze industriali e soft power.

Semiconduttori e de-risking, perché Seul conta

Tuttavia, il baricentro politico del vertice riguarda principalmente la cooperazione tecnologica avanzata, in particolare nel settore dei semiconduttori. L’Italia guarda con interesse alla Corea del Sud come attore di primo piano nella produzione di chip di memoria e negli impianti di nuova generazione. In un contesto europeo orientato al de-risking, Roma individua in Seoul un partner affidabile per diversificare fornitori e rafforzare la resilienza delle filiere industriali strategiche.

Questa cooperazione si inserisce in modo coerente nel perimetro euro-atlantico e risulta compatibile con le dinamiche della Chip 4 Alliance, che riunisce Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Per Seoul, un rafforzamento strutturato dei rapporti con l’Italia favorisce l’accesso ai mercati europei e accresce il peso politico a Bruxelles. Per Roma, la partnership contribuisce a consolidare la competitività industriale e la sicurezza tecnologica in settori strategici.

Accanto alla dimensione tecnologica civile, la cooperazione in ambito difesa si afferma come un vettore strutturale di convergenza tra Italia e Asia orientale. L’esperienza maturata dall’Italia nel Global Combat Air Programme (GCAP), sviluppato insieme a Giappone e Regno Unito, ha rafforzato in modo significativo il posizionamento nazionale nel segmento più avanzato dell’industria aerospaziale e militare. Il GCAP è un programma congiunto per lo sviluppo di un sistema di combattimento aereo di nuova generazione, centrato su una piattaforma di sesta generazione integrata con droni, sensori avanzati, intelligenza artificiale, capacità di comando e controllo multi-dominio e architetture digitali aperte. Si tratta di un ecosistema tecnologico che connette difesa, spazio, cyber e manifattura avanzata.

La partecipazione italiana al GCAP ha accresciuto la credibilità del Paese come partner tecnologico di lungo periodo. Questo posizionamento ha suscitato un interesse crescente anche in Asia, dove il modello di cooperazione trilaterale viene osservato come riferimento per nuove forme di partenariato industriale e tecnologico.

In questo contesto si inserisce il dialogo con la Corea del Sud, che dispone di un’industria della difesa dinamica e fortemente orientata all’export, con competenze consolidate nei settori aerospaziale, navale e dei sistemi avanzati. Con Seul si esplorano possibili collaborazioni industriali in ambito aerospaziale e navale, con particolare attenzione ai sistemi anti-drone, ai sensori di nuova generazione, alle piattaforme a duplice uso e all’integrazione tra componenti hardware e software ad alta intensità digitale. La complementarità tra le capacità italiane nei sistemi, nell’elettronica avanzata e nella cantieristica navale, le tecnologie europee in ambito missilistico e di comando e controllo, e le competenze coreane nella produzione, nell’automazione e nella scalabilità industriale apre spazi concreti per iniziative congiunte.

Questa sinergia offre prospettive operative non limitate al perimetro bilaterale. La possibilità di sviluppare soluzioni integrate e competitive consente di guardare a mercati terzi in modo strutturato, valorizzando una presenza industriale congiunta.

Tutto mentre “Mediterraneo globale”, per usare un’espressione di Meloni, Africa e Indo-Pacifico emergono come aree coerenti con la proiezione marittima e industriale di lungo periodo dell’Italia, dove la domanda di sicurezza, sorveglianza, protezione delle infrastrutture critiche e controllo degli spazi marittimi è in costante crescita.

Pertanto, la cooperazione in ambito difesa assume una valenza che va oltre la dimensione industriale. Essa contribuisce a rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia all’interno del quadro euro-atlantico, consolida relazioni di fiducia con partner tecnologicamente avanzati e proietta il sistema industriale nazionale in una rete indo-pacifica sempre più centrale negli equilibri globali di sicurezza.

La relazione italo-coreana si fonda quindi su interessi convergenti e risultati tangibili. Commercio, investimenti, tecnologie critiche, difesa e resilienza delle catene di approvvigionamento costituiscono un terreno comune solido.

Proprio questa dimensione pragmatica rafforza la credibilità della partnership. Per l’Italia rappresenta uno strumento efficace di ancoraggio all’Indo-Pacifico e di rafforzamento dell’autonomia strategica all’interno del quadro euro-atlantico. Per la Corea del Sud costituisce una leva per ampliare la propria presenza in Europa, diversificare le relazioni economiche e accrescere il peso nei grandi dossier globali di sicurezza economica e tecnologica.

© RaiNews

Mentre la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, arrivava a Mascate per una visita ufficiale, la capitale omanita accoglieva con una cerimonia solenne anche l’INSV Kaundinya, al termine di uno storico viaggio di 18 giorni dal Gujarat all’Oman. Due arrivi paralleli, due traiettorie diverse — una politica, l’altra marittima — che si sono incrociate nello stesso luogo e nello stesso momento, proiettando sull’Oceano Indiano una narrazione che unisce passato e futuro, memoria e strategia.

L’India guarda all’Indo-Mediterraneo e a rotte come il Corridoio Economico India–Medio Oriente–Europa non soltanto attraverso infrastrutture moderne e corsie di navigazione contemporanee. Esiste anche una dimensione culturale e simbolica che affonda le radici nella storia antica e contribuisce a dare profondità strategica alle scelte del presente. L’INSV Kaundinya si colloca esattamente in questo spazio: non una semplice unità navale, ma una ricostruzione vivente della tradizione marinara indiana.

Ispirata alle navi a fasciame cucito raffigurate nei murali del V secolo delle grotte di Ajanta, l’imbarcazione è stata concepita come un ponte tra l’India contemporanea e il suo passato oceanico, ben precedente all’era dei motori e degli scafi in acciaio. A promuovere il progetto è stato Sanjeev Sanyal, economista e storico, oggi membro del Consiglio Economico Consultivo del Primo Ministro, con l’obiettivo dichiarato di restituire visibilità a una civiltà marittima spesso sottovalutata nella narrazione globale.

A differenza delle navi moderne, l’INSV Kaundinya è stata costruita senza l’impiego di chiodi o componenti metallici. Le tavole di legno sono state cucite a mano con corde di fibra naturale di cocco e sigillate con resine organiche, seguendo tecniche tradizionali tramandate nei secoli e ancora vive in alcune aree costiere dell’India, in particolare nel Kerala. Un sapere artigianale antico, integrato con competenze ingegneristiche moderne, che restituisce un’idea di continuità più che di nostalgia.

Il progetto è nato da una collaborazione tripartita tra il Ministero della Cultura indiano, la Marina e il cantiere navale di Goa Hodi Innovations (OPC) Pvt Ltd. La posa della chiglia nel settembre 2023 ha dato avvio a quasi due anni di lavoro, resi ancora più complessi dall’assenza di progetti tecnici originali. Il team ha dovuto affidarsi a fonti iconografiche, testi storici e test idrodinamici condotti presso l’IIT di Madras per garantire la navigabilità oceanica dell’imbarcazione.

Dopo il varo nel febbraio 2025, la nave è stata ufficialmente incorporata nella Marina indiana il 21 maggio 2025 presso la base di Karwar, nel Karnataka. Il nome Kaundinya richiama l’antico navigatore che, secondo la tradizione, avrebbe raggiunto il Sud-Est asiatico creando legami culturali duraturi: un riferimento che rafforza il messaggio di lungo periodo insito nell’intera iniziativa.

Il primo viaggio internazionale ha preso il via il 29 dicembre 2025 da Porbandar, in Gujarat, con destinazione Mascate. Una rotta che ricalca gli antichi itinerari commerciali tra il subcontinente indiano e la Penisola Arabica, molto prima che la navigazione coloniale ridefinisse i flussi globali. Porbandar è anche la città natale di Mohandas Karamchand Gandhi, ulteriore elemento simbolico in un percorso che intreccia storia, identità e diplomazia.

Durante la traversata del Mar Arabico, Sanyal ha condiviso aggiornamenti regolari sui social, raccontando i ritmi lenti della navigazione a vela, l’influenza dei venti e le sfide quotidiane di una traversata che riecheggia le esperienze dei marinai di oltre duemila anni fa. In uno dei passaggi più evocativi, ha descritto l’avvistamento lontano di una moderna portaerei: un contrasto che rende visibile, nello stesso orizzonte, la stratificazione del potere marittimo nel tempo.

L’approdo a Mascate, inaugurato ufficialmente alla presenza delle autorità locali e diplomatiche, ha assunto così un valore che va oltre la celebrazione storica. L’Oman è da secoli un nodo centrale delle reti dell’Oceano Indiano e oggi si conferma spazio di incontro tra diplomazia, commercio e sicurezza marittima. In questo contesto, la concomitante visita di Giorgia Meloni ha aggiunto una dimensione ulteriore.

Se la Kaundinya rappresenta la storia millenaria dell’India come civiltà marittima, Meloni incarna il futuro dell’Italia: prima donna a guidare il Paese come Presidente del Consiglio, ha riportato Roma a rivendicare un ruolo più assertivo in Europa e nel Mediterraneo allargato, con uno sguardo crescente verso l’Indo-Pacifico. In Oman, India e Italia si sono ritrovate simbolicamente riunite come due pilastri complementari dell’Indo-Mediterraneo, uno spazio che non è più soltanto geografico, ma strategico.

Questa convergenza non è frutto di una coreografia studiata, ma di una serendipità significativa. In un momento di forte instabilità globale, il viaggio della Kaundinya ricorda che i mari — un tempo ponti di scambio e connessione — continuano a modellare le relazioni internazionali. Tra memoria storica e proiezione strategica, l’Indo-Mediterraneo torna così a raccontare una storia antica, ma sorprendentemente attuale.

(Foto: X, @sanjeevsanal)

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

Come nel resto del mondo anche l’Italia è stata colta di sorpresa dall’invasione russa del febbraio 2022, ma rispetto ad altri paesi ha seguito un percorso più lungo per elaborare una strategia sull’Ucraina, anche perché sei mesi dopo lo scoppio del conflitto, ci sono state le elezioni politiche con il passaggio di governo da Mario Draghi a Giorgia Meloni.

La definizione di una strategia nazionale italiana per l’Ucraina è stata complessa anche per ragioni storiche. Francia e Germania erano state coinvolte direttamente fin dal 2014 nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina, a seguito dell’occupazione militare russa della Crimea e del Donbas,attraverso il “Normandy Format”, cioè un tavolo a 4 con i due contendenti. Questo significa che sia a Parigi che a Berlino(come naturalmente a Washington) c’era già un “dossier Ucraina” sul tavolo con risorse diplomatiche dedicate. Altri paesi come il Regno Unito, i Paesi scandinavi e quelli Baltici hanno adottato subito una posizione di sostegno aperto all’Ucraina, perché storicamente più sensibili e preoccupatidall’aggressività militare russa fin dalla nascita dell’Unione Sovietica.

A differenza di oggi, l’Ucraina non era una priorità per la politica estera italiana. Kiev è sempre stata per i diplomatici italiani una destinazione meno prestigiosa e con meno risorse rispetto a Mosca, che era molto importante anche per l’export delle aziende italiane. Questo ha creato un dissidio interioremolto rilevante per la politica estera italiana, perché la scelta di sostenere attivamente l’indipendenza dell’Ucraina ha comportato il deterioramento della lunga relazione amichevole con la Russia.

Come spesso succede, ci sono dei fattori esterni che fungono da catalizzatori del cambiamento. E questi furono uno stranoinciampo diplomatico a Lugano e un attacco drammatico aOdessa.

Agli inizi di luglio 2022, pochi giorni prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, si tenne la conferenza di Lugano per la ricostruzione dell’Ucraina, con l’illusione che la guerra sarebbe finita presto. A questo incontro il Primo Ministro ucraino Denis Shmigal presentò al pubblico di esperti internazionali una grande mappa con le regioni e le grandi città dell’Ucraina contrassegnate da bandierine dei paesi che avrebbero dovuto prendersi la responsabilità dei progetti nei vari territori. Praticamente, era una proposta di lottizzazione della ricostruzione in base agli interessi nazionali.

La cosa che lasciò gli addetti ai lavori italiani a bocca aperta fu l’assegnazione all’Italia di Rivne, una piccola città vicino al confine con la Bielorussia, e di Donetsk, nel Donbas. Se non era chiaro quale potesse essere l’interesse dell’Italia per Rivne, per Donetsk si trattava di un’ipotesi del tutto irreale, data l’occupazione russa dal 2014. Sulle città più importanticome Kiev, Odessa, Dnipro, Leopoli, Zaporizhzja e Karkhiv, sventolavano altre bandiere nazionali. Curiosamente, su Odessa, città nota per il legame con l’Italia, c’erano labandierina svizzera e quella francese.

Questa concessione all’Italia delle ultime caselle vuote e, in particolare, di una città non disponibile, era il segno di una scarsa considerazione del ruolo economico e diplomatico dell’Italia, e della priorità data agli altri Paesi (USA, UK, Germania, Francia, Svizzera, Canada, Polonia e Turchia). La poco esperta diplomazia ucraina aveva elaborato uno strumento di indirizzo non privo di stimoli intellettuali, ma senza un vero approfondimento preliminare con tutti i paesicoinvolti.

Ma la mancata attribuzione di Odessa all’Italia, era piuttostoimbarazzante, se si tiene conto non solo del legame storico-culturale, ma anche delle eccellenze italiane in settori come la cantieristica, la logistica marittima e le infrastrutture portuali, che non erano state considerate dal piano ucraino.

Per sanare questo schiaffo diplomatico si mosse l’ambasciatore a Kiev Pierfrancesco Zazo, che si era guadagnato l’ammirazione degli ucraini per essere stato l’ultimo capo diplomatico europeo ad abbandonare una Kiev semicircondata dai Russi. Inoltre, nell’aprile 2022, fu uno dei primi a riaprire un’ambasciata nella capitale ucraina. Fu lui a sensibilizzare il Governo ucraino sulle grandi opportunità che offriva una partnership italo-ucraina con perno sulla città di Odessa. Nel 2023, a sottolineare questo legame tra il porto del Mar Nero e l’Italia, fu inaugurata la sede del nuovo Console onorario italiano. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che mancava un consolato dell’Italia a Odessa.

Il secondo fatto catalizzatore avvenne il 23 luglio del 2023: l’attacco missilistico notturno alla Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione di Odessa, che distrusse il tetto e gli internidell’edificio. A poche ore dall’evento che traumatizzò tutta la città, sia il Presidente del Consiglio Meloni che il Ministro degli Esteri Tajani dichiararono che l’Italia si sarebbe occupata del restauro della chiesa. Curiosamente proprio quel giorno era in visita a Odessa una delegazione di Deputati italiani della Commissione Esteri della Camera, che furonotestimoni oculari delle macerie fumanti dopo l’attacco.

Da quella decisione del Governo italiano, nata da un moto di solidarietà, è partito un percorso che ha portato alla definizione di una strategia più strutturata sull’Ucraina. Nel settembre del 2023 ci fu a Odessa la prima visita dell’inviato speciale per l’Ucraina Davide La Cecilia, già ambasciatore a Kiev fino al 2020, insieme alla responsabile dell’UNESCO a Kiev Chiara Dezzi Bardeschi, e due esponenti della cultura italiana: il presidente del Museo MAXXI di Roma Alessandro Giuli (oggi Ministro italiano della Cultura) e il presidente del Museo La Triennale di Milano arch. Stefano Boeri.

Dal quel primo incontro partì il processo di definizione del piano che approdò l’11 giugno 2024 a Berlino alla firma del Memorandum sul “Patronage italiano per la ricostruzione di Odessa e della sua regione” tra il Ministro degli esteri Antonio Tajani e il Ministro ucraino per lo Sviluppo delle Infrastrutture Vasyl Shkurakov, alla presenza del sindaco diOdessa, Gennadiy Trukhanov. Qualche mese prima di quella firma era stato aperto l’ufficio a Kiev dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), per coordinare gli aiuti umanitari in Ucraina e controllarne l’efficacia.

Il MoU delineava la nuova strategia italiana in Ucraina, che oltre agli aiuti militari, comprendeva un programma articolato di progetti umanitari, culturali e di sviluppo economicofocalizzati su Odessa e la sua regione. La finalità complessiva di questo piano era la creazione di un ecosistema favorevole agli investimenti italiani e alle partnership industriali per la ricostruzione nel dopoguerra.

Parallelamente a questo sviluppo della politica estera italiana, cresceva la relazione Italia-Ucraina, come testimoniato dalle crescenti visite a Roma di Zelensky per incontrare Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e i due Papi Francesco e Leone XIV. Inoltre, se l’ex Ministro degli Esteri ucraino Kuleba aveva vissuto per anni in Italia, tuttora nell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina alcuni responsabili sono stati nell’ambasciata a Roma e sono esperti nelle relazioni diplomatiche con l’Italia.

L’Italia è divenuta per l’Ucraina un paese di riferimento stabile, in confronto alle continue crisi di governo in Francia, Germania e Regno Unito. Inoltre, le relazioni molto amichevoli tra il governo Meloni e la nuova amministrazione Trump offre all’Italia un ruolo di moderatore nelle difficili relazioni ucraino-americane. Inoltre, è importante notare che gli ambasciatori dei Paesi del G7 a Kiev svolgono un ruolo rilevante nel processo di riforme per modernizzare e stabilizzare l’Ucraina. Infatti hanno incontri regolari con i ministri ucraini e monitorano i provvedimenti legislativi con il diritto di parola. Un caso unico al mondo di influenza del G7, e quindi anche dell’Italia, in una crisi internazionale.

Dopo il mandato di Pierfrancesco Zazo, a luglio 2024 l’Italia ha nominato nel luglio 2024 a Kiev l’ambasciatore Carlo Formosa, un diplomatico con esperienza di servizio in paesi difficili come l’Iran e l’Afghanistan, e in passatovicepresidente del gruppo Leonardo, il cluster italiano della difesa. Una competenza utile per la partnership militare italiana con l’Ucraina.

La scelta di Odessa è stata ispirata da un riferimento storico-culturale. La città fu fondata nel 1794 dal comandante napoletano Josè de Ribas al servizio di Caterina La Grande, e gli immigrati italiani del Regno delle Due Sicilie furono la prima classe dirigente della città. Le maggiori realizzazioni architettoniche della città portano la firma di architetti italiani.

Ma la scelta della capitale marittima dell’Ucraina è spinta anche dagli interessi nazionali italiani. L’importanza di Odessa, obiettivo prioritario della strategia militare russa, è data da molte ragioni:

Economia. I 7 porti della regione di Odessa sono il cancello del 90% dell’export ucraino. Chi controlla Odessa ha il controllo dell’economia ucraina. L’Italia è un importatore di materiali ferrosi e candidata a diventare la prima porta d’ingresso per l’export dell’acciaio “verde” ucraino. Inoltre ci sono diversi settori italiani che dipendono dalle importazioni di derrate alimentari ucraine. Durante il blocco navale russo dei porti ucraini nel 2022, il settore dell’allevamento (zootecnia) fu colpito duramente dalla mancanza di mais ucraino usato nell’alimentazione degli animali, come l’arresto delle importazioni di grano dall’Ucraina penalizzò i produttoridi pasta italiana.

Cultura. Odessa è la città ucraina più famosa al mondo grazie al cinema, alla letteratura, alla musica e all’arte contemporanea. La parola “Odessa” è un potente brand usato nel design e nel marketing industriale. Tra tutte le città ucraine Odessa è un palcoscenico di grande visibilità internazionale.

Politica. Dalla sua fondazione Odessa è la città della tolleranza culturale e linguistica. Rappresenta il modello multiculturale di sviluppo dell’Ucraina, contrapposto al modello nazionalistico mono-linguistico. Il luogo ideale del dialogo per la ricostruzione non solo fisica, ma anche morale del Paese.

Sicurezza. La proiezione militare ucraina sul mare per proteggere il traffico maritimo ha reso Odessa il guardiano del Mar Nero, obliterando il ruolo Sebastopoli, che è stata abbandonata dalla flotta russa. La città è oggi il laboratorio più avanzato al mondo di nuove tecnologie militari navali.

Carriera marittima e arte militare: grazie a Odessa l’Ucraina impara a navigare e a combattere. Le sue accademie navali formano la più alta percentuale al mondo di ufficiali di marina mercantile di etnia europea. Inoltre, alla scuola militare di Odessa si sono diplomati in generali Zaluzhny e Budanov.

“L’Italia ha scelto di occuparsi di alcuni dei simboli dei luoghi che compongono il mosaico identitario della Nazione ucraina: quel luogo è Odessa”. Così disse Giorgia Meloni all’apertura della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Per l’Italia la diplomazia culturale e della cooperazione non profit svolge un ruolo importante per aprire la strada alle imprese nazionali. In effetti, alcuni campioni industriali nazionali presero parte al gioco.

Durante la URC2025 a Roma la Fincantieri, il più grande gruppo europeo di cantieristica navale, annunciò un progetto pilota per la difesa del porto di Odessa con tecnologie innovative, sia di superficie che subacquee. Un progetto in linea con l’importanza della città nella sicurezza del Mar Neroe con le ambizioni industriali navali dell’Italia. È utile menzionare che proprio nel gennaio del 2025, Fincantieri aveva acquisito dal gruppo Leonardo la società UAS Underwater Business per la protezione di infrastrutture portuali da sottomarini, droni navali e siluri.

Il più grande costruttore italiano Webuild, firmò tre accordi: 1) 2 miliardi con Automagistral, azienda di Odessa specializzata nella costruzione di strade; 2) 600 milioni con l’azienda Ukrhydroenergo per produzione di energia; 3)cooperazione con l’Agenzia ucraina per la ricostruzione e le infrastrutture.

Ma l’Italia arriva in una piazza già in parte occupata da altri investimenti esteri, che si concentrano in prossimità dei suoi maggiori porti (Odessa, Chornomorsk e Yuzhny). Ecco i paesi protagonisti:

Germania. Il più grande investimento infrastrutturale tedescoin Ucraina è il CTO-Container Terminal Odessa, del gruppo HHLA, il principale operatore portuale tedesco, la cui azionista di maggioranza è il Comune di Amburgo. HHLA ha anche un terminal nei porti di Tallinn e Trieste.

Dubai. Il campione della logistica portuale degli Emirati Arabi Uniti (Dubai) DP World controlla TIS Group, il maggiore operatore privato del primo porto dell’Ucraina, Yuzhny (a nord di Odessa).

Usa. Il maggiore investimento logistico statunitense (150 milioni di dollari) è il Neptune Grain Terminal del gruppoCargill di Minneapolis, completato nel 2018 dentro il porto di Yuzhny.

Cina. Uno dei primi partner commerciali dell’Ucraina. Primoimportatore di mais e orzo ucraino (20% dell’esportazione totale nel 2021) e il secondo di olio di girasole (15%), dopo l’India (30%). È anche il principale esportatore in Ucraina di prodotti di largo consumo (USD 8,25 miliardi nel 2020).

Svizzera. La Confederazione elvetica vanta in Odessa la presenza di due grandi aziende: Risoil S.A., holding agroindustriale e principale operatore del porto di Chornomorsk; e la Mediterranean Shipping Company (MSCS.A.), la più grande compagnia di shipping al mondo. Le due società hanno sede legale a Ginevra (anche se in entrambe i capitali non sono svizzeri).

Italia: il maggiore investimento italiano diretto è l’azienda di comunicazione unificata Wildix, anche se la sopra menzionata MSC appartiene alla famiglia napoletana Aponte.

Singapore. Il principale investimento diretto della città-stato asiatica è Delta Wilmar Group, una società ucraina parte della multinazionale agroindustriale Wilmar International. Il gruppo comprende due stabilimenti nella regione di Odessa per la lavorazione di semi oleosi e oli tropicali.

Paesi Bassi. La Louis Dreyfus Company (LDC) possiede un grande terminal nel porto storico di Odessa. L’antica holding mercantile francese, che si occupa di agricoltura, finanza,trasformazione alimentare e spedizioni internazionali, ha sede ad Amsterdam e un ufficio operativo a Rotterdam. Inoltre, la Dutch Entrepreneurial Development Bank (controllata al 51% dallo Stato olandese) ha una quota nella Alseeds Black Sea, uno dei più grandi esportatori privati di olio di girasole in Ucraina, che gestisce un nuovissimo terminal di carico di olio vegetale nel porto Yuzhny.

La strategia elaborata dall’Italia sull’Ucraina mostra un cambiamento rispetto alle consuetudini della sua politica estera. Innanzitutto, non ha paura di esplicitare gli interessi nazionali, mobilitando grandi aziende. Questo nuovo stile della diplomazia italiana è coerente con il nuovo “Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra-Ue” varato a maggio 2025. L’Ucraina rientra in questa categoria.

In secondo luogo, la scelta di un territorio come la città/regione di Odessa, rappresenta qualcosa di nuovo, dai tempi lontani in cui le potenze europee prendevano in concessione città in altri paesi (come Tientsin in Cina per l’Italia). L’aspetto interessante è che Odessa, per la sua posizione geografica e il suo ambiente economico-sociale, offre alla diplomazia dei progetti culturali e degli aiuti umanitari, combinata con gli interessi nazionali, le condizioni ideali per gli obiettivi strategici dell’Italia.

Prima la visita di Giorgia Meloni al cimitero di Seul che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea. Poi un punto stampa sul tema della Groenlandia e quindi l’incontro con le imprese italiane, in attesa del bilaterale con il presidente Lee Jae Myung. Dopo 19 anni un premier italiano torna a Seoul, a dimostrazione di una spiccata attenzione verso l’Indopacifico, per una serie di ragioni geopolitiche, economiche, commerciali (e anche personali).

Non è una novità il fatto che Giappone e Corea del Sud nelle logiche di Palazzo Chigi siano visti come due attori non solo affidabili, ma con cui rafforzare il livello delle relazioni di medio-lungo periodo. Si tratta ovviamente di un fazzoletto di mondo gravido di sfide e opportunità: accanto al macro tema geopolitica rappresentato dalle mire cinesi su Taiwan, spicca il link tra Mare Cinese e Mediterraneo e la questione delle terre rare accanto a chip e semiconduttori. Un paniere di temi altamente strategici che il capo del governo intende affrontare di petto, a maggior ragione dopo l’uscita dell’Italia dalla Via della Seta, senza dimenticare un elemento di supporto oggettivo: le società giapponesi e sudcoreane presentano numerose affinità con l’Italia sotto molteplici punti di vista (economici, commerciali e demografici), oltre a condividere i medesimi valori.

LO SHOWROOM HIGH STREET ITALIA

Il made in Italy a quelle latitudini è particolarmente apprezzato, ciò si trasforma in potenziali nuove opportunità legate al nostro export che può contare su questo valore aggiunto rispetto alla produzione di altri paesi. Le filiere interessate sono la moda, la pelletteria, il calzaturiero, il settore alimentare e vitivinicolo, senza dimenticare l’interior design. A proposito di prodotti e fiere, a Seoul nel 2019 ha visto la luce l’High Street Italia, uno showroom di quattro piani aperto in una delle zone più frequentate dello shopping della capitale, nella Garosu-gil, che rappresenta una vetrina per le aziende italiane che qui possono presentare la vasta gamma dei propri prodotti al mercato coreano. Realizzato dall’ICE col supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con l’ambasciata d’Italia, l’iniziativa rientra nel piano più generale della promozione straordinaria del Made in Italy nella Corea del Sud, che include anche della diffusione di cultura e lifestyle italiani

Le relazioni tra Roma e Seoul sono iniziate nel 1884 e hanno visto da poco il 140° anniversario, celebrato con un Anno dello Scambio Culturale. A tal fine infatti lo scorso 26 giugno l’ambasciata in Italia della Corea del Sud ha illuminato il Colosseo per celebrare le relazioni diplomatiche con Italia.

IL RUOLO DELLA COREA DEL SUD

Oltre a essere un player mondiale nel campo dell’innovazione tecnologica, la Corea è famosa in tutto il mondo anche per la cultura popolare legata a videogiochi, gruppi musicali e film. Settori spesso sottovalutati ma che possono contribuire, in nome della soft diplomacy, a rafforzare intese e cooperazioni. Cultura, conoscenza e qualità sono i tratti in comune tra i due paesi. La Corea del Sud incamera l’1% dell’export italiano per un valore di oltre 5 miliardi di euro, è il terzo mercato in Asia.

Corea del Sud fa rima con semiconduttori, per questa ragione il governo pensa di fare un ulteriore passo in avanti con la costruzione di una fonderia da 3 miliardi di dollari per incrementare la produzione e quindi confermare la propria posizione di leader globale nel settore dei chip grazie a marchi come Samsung Electronics e SK Hynix.

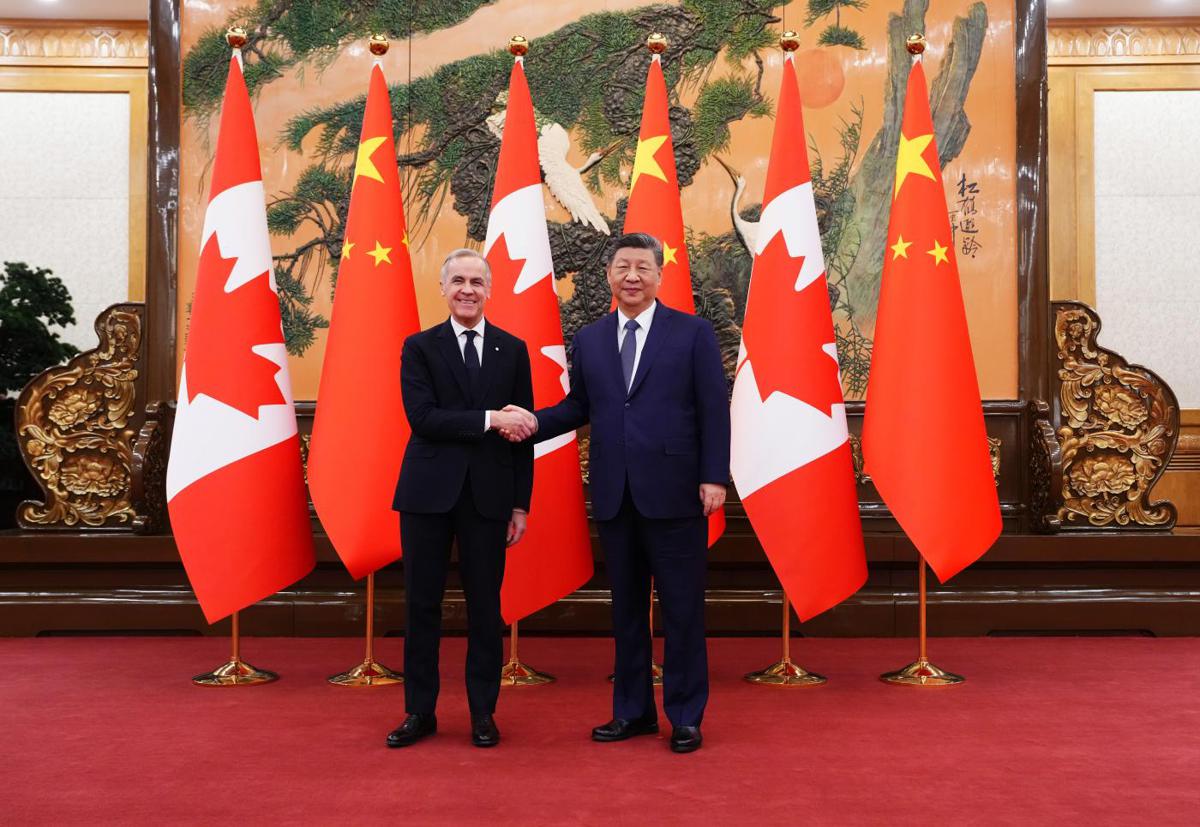

(Foto: Governo.it)

“L’Italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali, e intende continuare a fare la propria parte per preservare l’Artico come area di pace, cooperazione e prosperità”. Questo il punto centrale del messaggio inviato dalla premier Giorgia Meloni alla conferenza di presentazione del documento dedicato alla Politica Artica Italiana in cui si indicano le linee strategiche che il nostro Paese intende seguire, come osservatore nel Consiglio Artico, sostenitore del diritto internazionale del mare e membro della Ue e della Nato.

La posizione italiana ha radici antiche che risalgono alle missioni di esplorazione scientifica del secolo scorso ed all’adesione al Trattato delle Svalbard. L’accordo del 1920 contiene infatti clausole che, nel riconoscere la sovranità della Norvegia, stabiliscono il suo impegno a preservare l’ambiente naturale, non installare basi navali e fortificazioni, favorire la ricerca scientifica, consentire la presenza delle Parti contraenti.

Il regime di smilitarizzazione delle Svalbard è ritornato di attualità ora che la Russia ne pretende il rispetto. Esso va però inteso nella sua giusta accezione: non rinuncia ad esercitare difesa e deterrenza nell’Arcipelago da parte della Norvegia (e della Nato) ma impegno a non farne un uso offensivo. Questa è proprio la chiave per comprendere il senso della politica italiana che considera l’Artico “regione strategica, dove si intrecciano economia, ambiente, ricerca, energia e – oggi più che mai – sicurezza e difesa”. Ma l’aderenza della visione del nostro Paese alla realtà del Grande Nord è confermato da altri elementi.

Mentre per il territorio antartico esiste uno specifico trattato che ne stabilisce l’uso per fini pacifici proibendo appropriazioni di aree, installazioni e manovre militari, l’Artico non è governato da alcuno specifico accordo. Ad esso, si applica infatti l’ordinario diritto del mare come specifica la Dichiarazione di Ilulissat (Groenlandia) del 2008: il testo esprime la visione dei Paesi fondatori del Consiglio Artico, Canada, Danimarca, Norvegia, Russia e Stati Uniti (da notare che la Cina strumentalmente si definisce “Near-Arctic State”).

Nell’Oceano Artico gli Stati costieri sono quindi titolari di diritti nelle aree di piattaforma continentale e Zee come accade in altri regioni marine; sotto i ghiacci del Polo ci sono invece spazi di mare libero. I Paesi artici e quelli come l’Italia che hanno lo status di “osservatori” nel Consiglio si sono tuttavia impegnati a cooperare tra loro per la protezione del fragile ecosistema marino.

Ecco quindi che considerare l’Artico una zona di pace è un’esigenza connessa alla tutela degli habitat, ad evitare i rischi di inquinamento della navigazione commerciale e dello sfruttamento incontrollato delle risorse. Questo, in linea con la Convenzione del diritto del mare del 1982 che stabilisce l’uso pacifico dei mari come bene comune.

Non a caso l’Italia vede nella Norvegia il suo partner ideale per realizzare la sua strategia (come dichiarato anche da Eni): Oslo interpreta infatti al meglio i principi di cooperazione pacifica nel campo ambientale, scientifico ed economico che dovrebbero garantire la tutela degli spazi artici.

Ma che dire della Russia che sin dal tempo degli Zar considera l’Artico uno spazio che le appartiene sino al Polo come prolungamento delle terre emerse? E come non temere la sua massiccia militarizzazione delle coste e dei mari adiacenti o il controllo navale della Rotta a Nord Est (ora Northern Sea Route) che attraversa la sua Zee? Naturale quindi che Il sostegno italiano alla presenza della Nato nell’Artico vada visto come misura per “prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori”.

La minaccia militare russa nell’Artico è una realtà incontestabile, non foss’altro perché Mosca deve difendere nel Circolo Polare Artico un enorme sviluppo costiero di circa 25.000 km. con risorse naturali ricchissime. È bene ricordare che nel momento in cui l’ex Urss si stava dissolvendo, Gorbashev lanciò nel 1987, con la Murmansk Initiative, una serie di proposte per fare dell’Artico una zona denuclearizzata e demilitarizzata. Non si trattava però di un piano di pace. A Mosca interessava soltanto allontanare dalle regioni polari le Forze occidentali sì da farne un proprio mare chiuso.

Con lo scioglimento dei ghiacci le zone polari si stanno ora aprendo alla navigazione internazionale ed alla competizione energetica: tra non molto sarà inevitabile per l’Occidente confrontarsi con la Russia per l’uso pacifico e condiviso dell’Artico.

© RaiNews

Pragmatismo è, anche o soprattutto, capire i tempi della politica e delle crisi in atto. Quando Giorgia Meloni da Seoul dice che solo senza escalation si va (tutti) a dama in Groenlandia, chiede in primis di abbassare i toni, avviare una discussione “tra di noi” e usare il “luogo” della Nato al fine di lavorare insieme per rispondere a una preoccupazione che “ci coinvolge tutti”. Ovvero che attori ostili possano avere la meglio su un interesse comune.

In questo senso va letta, secondo la presidente del Consiglio, la volontà di alcuni Paesi europei di essere parte attiva all’interno di un progetto che miri ad una maggiore sicurezza in Artico, anche con l’invio di truppe. Inoltre dice chiaramente ciò che pensa sui dazi (“un errore”). Ma su questo secondo elemento secondo Meloni c’è stato un problema di comprensione e di comunicazione. Per cui il primo messaggio che giunge dalla Corea del Sud è fermare tutte quelle azioni che potrebbero innescare un quadro di altissima tensione e, piuttosto, avviare un dialogo costruttivo per meglio comprendere i parametri di analisi e di azioni. Il tutto tenendo ben presente un passaggio che, secondo Meloni, è nevralgico: da parte americana c’è la preoccupazione per l’eccessiva ingerenza esterna su una zona strategica e, al contempo, da parte europea vi è la volontà di contribuire ad affrontare questo problema. Per cui, è il sunto dell’analisi, si può e si deve trovare un punto di incontro tra Ue e Usa.

Un problema che investe, gioco forza, i destini europei per una serie di ragioni geopolitiche come emerso due giorni fa dalla presentazione da parte del governo di Roma del corposo documento programmatico sull’Artico, che vuole definire un percorso progettuale tramite il rafforzamento dell’impegno italiano nella regione. Sull’ipotesi di una possibile partecipazione militare italiana come segnale di unità con gli europei alla missione nell’isola Meloni fuga ogni dubbio: “Ora è prematuro parlarne perché sto lavorando per cercare di abbassare la tensione e di tornare al dialogo”.

Per questa ragione la premier ha parlato al telefono con Donald Trump (“al quale ho detto quello che penso”) e ho con il segretario generale della Nato (“che mi conferma un lavoro che l’Alleanza Atlantica sta iniziando a fare da questo punto di vista”). Ma non finisce qui, dal momento che ci sarà anche un contatto tra leader europei in occasione di una riunione a livello di Coreper dell’Unione europea. C’è anche spazio per una precisazione a uso interno quando Meloni spiega per l’ennesima volta che non c’è un problema politico con la Lega sui nuovi dazi annunciati da Trump contro i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia.

Meloni cita la postura del premier finlandese, Alexander Stubb, che ha specificato come tra alleati serva dialogo e non pressioni. Il riferimento è alla necessità di un’azione coordinata dagli alleati al fine di ribadire “i principi dell’integrità territoriale e della sovranità”. La costante del ragionamento di Meloni tocca un caposaldo della strategia euro-atlantica, ovvero il ruolo della Nato: è solo quello “il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili”. Il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare in tale direzione è certamente una buona notizia.

“Ho sentito il presidente americano Donald Trump ed ho espresso le mie perplessità”, dice questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un momento di particolare tensione nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa attorno al dossier “Groenlandia”. Il messaggio, che arriva dalla Corea del Sud, chiede di evitare l’escalation abbassando i toni. Un lavora che l’Italia sta cercando di spingere anche in sede Ue.

La convocazione di una riunione straordinaria degli ambasciatori dell’Unione Europea nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, per valutare una risposta coordinata all’annuncio statunitense di nuove tariffe contro alcuni Paesi membri, segna l’ingresso della crisi sulla Groenlandia in una nuova fase. Non più soltanto uno scontro retorico o una disputa diplomatica, ma un dossier che incrocia commercio, sicurezza economico (e non solo) e coesione transatlantica, costringendo Bruxelles a una risposta “intelligente, coordinata e possibilmente non ulteriormente incendiaria” a Washington, dice una fonte dai corridoio europei.

Il detonatore è stato l’annuncio di Trump, che sabato ha fatto sapere che nuovi dazi colpiranno una serie di Paesi alleati – tra cui Francia, Germania, Danimarca e Regno Unito – accusati di aver rafforzato la propria presenza militare in Groenlandia come forma di deterrenza contro gli Stati Uniti. Una misura che riapre una frattura commerciale che l’Europa riteneva superata dopo la tornata di dazi di inizio presidenza, e che collega esplicitamente il terreno economico a quello strategico, nel momento in cui l’Artico torna a essere uno spazio di competizione crescente e la Groenlandia gioca un ruolo per l’asse transatlantico e per il Western Hemisphere che Trump intende proteggere come missione identitaria della “sua” National Security Strategy.

Da Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha parlato della necessità di una risposta comune, ribadendo che l’Unione europea difenderà il diritto internazionale e l’integrità territoriale dei suoi Stati membri – nel caso la Danimarca, che p sovrana sulla Groenlandia. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha avvertito che una spirale tariffaria rischia di danneggiare la prosperità condivisa e di indebolire il fronte occidentale, messaggio arrivato anche della Hr/Vp Kaja Kallas, che ha citato esplicitamente Cina e Russia come i favoriti dalle divisioni transatlantiche. Diversi leader europei hanno sottolineato come la sicurezza della Groenlandia possa e debba essere affrontata all’interno dei meccanismi Nato, che racchiude sia gli Usa che diversi Paesi europei.

Il dato politico, tuttavia, va oltre la contingenza. La riunione degli ambasciatori segnala che la questione groenlandese non è più un tema periferico, ma un banco di prova per la capacità dell’Occidente di gestire divergenze strategiche senza trasformarle in crisi sistemiche. È su questo crinale – tra deterrenza, dialogo e interessi divergenti – che si gioca ora la partita più delicata.

Sul piano analitico, la narrativa che giustifica un cambio di status dell’isola regge poco. Come ha osservato Richard Fontaine, Ceo del Anas, la Groenlandia non è un dossier intrinsecamente complesso: lo diventa solo se lo si carica di obiettivi che esulano dalla realtà dei fatti. Gli Stati Uniti dispongono già, grazie agli accordi con la Danimarca, di ampi margini operativi in termini di basi, tra radar e presenza militare di ogni possibile genere. La difesa dell’Artico e il monitoraggio delle attività di Cina e Russia possono essere rafforzati senza bisogno di “possedere” il territorio, spiega l‘esperto americano. L’idea che la sicurezza richieda l’annessione statunitense, o che la deterrenza passi dall’invio simbolico di piccoli contingenti multinazionali come quelli europei, finisce per produrre l’effetto opposto: politicizzare e radicalizzare un dossier che potrebbe essere gestito in modo pragmatico.

Anche l’argomento secondo cui la Groenlandia rischierebbe di “cadere” sotto l’influenza di potenze rivali appare debole se non accompagnato da scelte coerenti. Secondo Fontaine, se davvero Mosca e Pechino rappresentassero una minaccia imminente, la risposta più lineare sarebbe rafforzare i dispositivi esistenti e il coordinamento Nato, non aprire un contenzioso politico con Copenaghen e con gli alleati europei. Le alleanze, ragiona, si fondano proprio sulla difesa reciproca di territori che non si possiedono: è questa la logica che ha retto l’ordine post-1945 e che continua a garantire stabilità.

Un’ulteriore chiave di lettura arriva dall’intervista pubblicata sabato dal Corriere della Sera con protagonista l’ex ambasciatrice statunitense in Danimarca Carla Sands. Sands, forte della sua esperienza diretta sul dossier groenlandese e attualmente nel team dell’America First Policy Institute, ha ricordato come l’interesse americano sia legato soprattutto alla sicurezza e alle risorse strategiche, non a una conquista formale. Le sue parole aiutano a distinguere tra l’obiettivo sostanziale – evitare che l’isola finisca sotto un’influenza ostile di Cina o Russia – e la retorica che rischia di irrigidire le posizioni. In questo senso, l’accento posto sul possibile percorso di lungo periodo verso una maggiore autonomia groenlandese suggerisce che il nodo non sia “a chi appartiene” il territorio, ma come garantirne stabilità e sviluppo senza forzature.

È in questo spazio che si inserisce la posizione italiana, improntata a responsabilità e controllo, con le perplessità espresse da Meloni. Durante la presentazione del Documento strategico sull’Artico, il 16 gennaio 2026, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha messo in guardia contro approcci frammentati e simbolici, osservando che l’idea di piccoli contingenti europei dispiegati sull’isola non somiglia a una strategia credibile. Il punto, ha sottolineato, è tenere unito il mondo occidentale e preservare il quadro di cooperazione. A posteriori, quelle parole suonano quasi profetiche: il giorno dopo, l’annuncio dei dazi americani contro quei contingenti ha mostrato quanto rapidamente una gestione muscolare possa produrre contraccolpi politici ed economici.

Il paradosso è che entrambe le strade estreme – l’idea di “conquistare” la Groenlandia e quella di usarla come palcoscenico per segnali di deterrenza – finiscono per alimentarsi a vicenda. Il rischio è che l’una legittimi l’altra, in una dinamica che favorisce solo gli attori interessati a dividere l’Occidente. Fonti diplomatiche spiegano che la via d’uscita è più sottile, ma anche più realistica: un dialogo strutturato che consenta a Washington di rivendicare un rafforzamento della sicurezza artica, e a Trump di ottenere “qualcosa che possa essere raccontato come una vittoria”, e all’Europa di mantenere lo status quo, garantendo al tempo stesso che l’isola resti saldamente ancorata allo spazio euro-atlantico.

In quest’ottica, il compromesso non è una resa, ma uno strumento politico. Permette a Trump di presentare un risultato tangibile al proprio elettorato – maggiore attenzione all’Artico, più investimenti in sicurezza, tagliare fuori i rivali dell’emisfero occidentale – e agli europei di evitare una deriva che metterebbe in discussione sovranità e alleanze cruciali come quella con gli Usa. La Groenlandia è strategica, e proprio per questo va sottratta alla logica della provocazione. Meno benzina sul fuoco, più diplomazia: è l’unico modo per spegnere una scintilla prima che diventi crisi.

Il rischio del confronto è anche racchiuso nel messaggio che emerge da alcuni recenti sondaggi, come quello di Ecfr. Gli scontri – verbali, postulali, pratici – legati alle posizioni complicate prese da Trump rischiano di allontanare le opinioni pubbliche europee dagli Stati Uniti, con un riflesso ancora più problematico: creare spazi dove la narrazione e la disinformazione cinese si nuove per piegare gli europei e altri alleati statunitense verso Pechino.

La politica estera è spesso complessa, stratificata, ambigua. La Groenlandia, no. È da questa premessa che parte Richard Fontaine, Ceo del Center for New American Security di Washington, analizzando punto per punto le argomentazioni circolate a Washington e Bruxelles sull’idea che gli Stati Uniti debbano prendere il controllo dell’isola artica. Non per minimizzare la sua importanza strategica, ma proprio per ricondurla a una dimensione realistica, la lettura di Fontaine è lucida e soprattutto aggiornata con le discussioni sia a DC che tra i corridoio Ue.

Il primo nodo riguarda la difesa americana. Secondo Fontaine, è innegabile che la Groenlandia sia rilevante per la sicurezza degli Stati Uniti: radar, basi, sistemi di allerta precoce e, oggi, anche l’architettura di difesa missilistica rientrano pienamente nell’equazione. Ma da qui a sostenere che Washington debba possedere il territorio, il salto logico è enorme. Gli Stati Uniti, ricorda, possono già fare praticamente tutto ciò che desiderano sul piano militare senza esercitare alcuna sovranità diretta. L’accordo di difesa firmato con la Danimarca nel 1951 – e aggiornato nel 2004 – consente presenza militare, infrastrutture e operazioni. La sicurezza, dunque, non richiede annessione.

La seconda argomentazione che Fontaine contesta è quella dell’urgenza geopolitica: la Groenlandia sarebbe sul punto di cadere sotto l’influenza di Russia o Cina, e gli Stati Uniti dovrebbero intervenire prima che sia troppo tardi. Qui l’analisi diventa quasi banale nella sua semplicità. Se davvero esistesse una minaccia imminente – ipotesi che Fontaine giudica infondata – la risposta più logica sarebbe rafforzare la presenza americana. Un tempo, sull’isola stazionavano fino a 10.000 soldati statunitensi; oggi sono circa 200. Se la preoccupazione è reale, perché non partire da lì?

Il terzo punto riguarda la dimensione marittima. Se navi russe e cinesi stessero realmente “brulicando” intorno alla Groenlandia, osserva Fontaine, la Marina statunitense avrebbe piena capacità di pattugliare l’area in modo massiccio e immediato. Non lo sta facendo. Anche questo dato suggerisce che la narrativa dell’assedio non corrisponde ai fatti operativi.

Segue poi uno degli argomenti più evocativi, ma anche più fragili: “Non si difendono i territori che si affittano”. L’idea è che, anche concedendo pieno accesso militare, esisterebbe una differenza qualitativa tra possesso e uso. Fontaine liquida questa impostazione come una versione caricaturale delle relazioni internazionali – la teoria secondo cui “nessuno lava un’auto a noleggio”. Nella realtà, spiega, gli Stati Uniti difendono costantemente territori che non possiedono. È il senso stesso delle alleanze. Washington ha appena difeso Israele; difende Paesi Nato; nessuno di questi è territorio americano.

Il quinto passaggio è forse il più delicato sul piano politico: l’idea che la Danimarca sia un cattivo alleato e che, per questo, dovrebbe cedere la Groenlandia. Fontaine ribalta completamente la prospettiva. La Danimarca, ricorda, è stata un alleato esemplare. In Afghanistan, in proporzione alla popolazione, ha subito perdite superiori a quelle di molti altri partner. In altre parole, i danesi hanno combattuto per la sicurezza americana, pur non possedendo alcun territorio degli Stati Uniti.

C’è poi la dimensione ideologica, quella che richiama un nuovo “destino manifesto”. L’idea di un’America naturalmente espansiva, destinata ad allargarsi incorporando nuovi territori. Qui Fontaine richiama un principio cardine dell’ordine internazionale post-1945: il divieto di acquisizione territoriale tramite coercizione. L’Iraq non può prendersi il Kuwait, la Russia non può avere l’Ucraina, il Canada non diventa il 51° Stato. E, allo stesso modo, gli Stati Uniti non possono costringere la Groenlandia a entrare nella propria orbita sovrana. Il mondo in cui la conquista è la norma, avverte, è il mondo della legge della giungla.

Infine, l’ultima ipotesi: tutto questo non sarebbe reale, ma semplice trolling politico nei confronti di alleati europei eccessivamente nervosi. Anche questa lettura viene respinta. Anche se fosse solo provocazione, resta una distrazione significativa dai dossier che dovrebbero occupare il centro dell’agenda transatlantica: Russia, Ucraina, Iran, Cina. E soprattutto mina un bene strategico fondamentale: la fiducia degli alleati nella parola e nelle intenzioni americane.

Fontaine torna così al punto di partenza. Molte questioni di politica estera sono difficili. La Groenlandia non lo è. È diventata tale solo perché è stata trasformata artificialmente in una crisi. E, conclude, prima questa crisi costruita svanisce, meglio è per tutti.

© RaiNews

La Cina è economicamente e geopoliticamente debole, ma le sue capacità di pianificazione restano robuste. Gli Stati Uniti sono finanziariamente e geopoliticamente più forti, ma rapporti tesi con gli alleati e la mancanza di piani a lungo termine creano spazi di intervento. Pechino potrebbe essere nel mezzo di correzioni politiche.

L’economia cinese può essere descritta con una serie di stime approssimative. C’è quasi il 50% di disoccupazione giovanile. Circa 200 milioni di persone sono nell’economia dei lavoretti (gig economy), cioè circa il 40% dei lavoratori urbani è sottoccupato. Probabilmente ci sono 100 milioni di appartamenti invenduti. C’è sovrapproduzione di tutto. La gente risparmia su tutto perché non esiste uno stato sociale e teme eventi improvvisi e imprevedibili come le epidemie di Covid del 2020-2023, quando il Paese è stato in lockdown per quasi quattro anni. Gli impiegati hanno solo il 40% di reddito disponibile rispetto all’80% dei Paesi sviluppati. Per questo il consumo interno non riparte abbastanza in fretta. Tutti i tipi di sussidio, inclusi quelli di governo centrale, amministrazioni locali e imprese statali (Soe), potrebbe costituire il 15% del debito del bilancio statale. La crescita economica lo scorso anno è stata di circa il 5%; perciò, nel 2025, il rapporto debito/Pil potrebbe essere aumentato del 10% annuo. A questo ritmo, in 4-5 anni il debito totale della Cina potrebbe superare il Pil globale. Per annullarlo, la Cina avrebbe bisogno di crescita e inflazione, ma l’inflazione renderebbe i poveri ancora più poveri, aumentando la volatilità sociale e la propensione alle proteste.

Eppure, il Paese registra un avanzo commerciale annuo di mille miliardi di dollari, insostenibile per il commercio mondiale. È l’unica fonte di soldi/crescita reali. Dopo le recenti epurazioni, quando decine di alti ufficiali sono stati messi sotto indagine, non è chiaro se l’Esercito Popolare di Liberazione sia affidabile o capace di svolgere i suoi compiti. Ma dispone scorte di armi sufficienti a dimostrare una capacità di deterrenza. Le manovre recenti, che hanno mobilitato 1.200 e 2.000 grandi imbarcazioni da pesca in una linea di 500 km davanti al Giappone, hanno dimostrato che una flotta civile può essere mobilitata per obiettivi militari. I vascelli, talvolta grandi quanto fregate, potrebbero proteggere la propria marina militare confondendo attacchi con siluri o missili o speronando navi nemiche. In questo quadro, la guerra russa in Ucraina può essere necessaria per tenere gli Stati Uniti in guardia. Tutto ciò aumenta l’instabilità potenziale.

I dati potrebbero far sembrare che la Cina sia sul punto di esplodere. Ma Pechino mantiene un controllo saldo. Esistono massicci controlli della popolazione. L’apparato di partito sa che senza il leader supremo verrebbe delegittimato, quindi lo sostiene, pur temendolo. E lui li tiene sotto stretta sorveglianza. Molti cittadini stanno abbastanza bene, anche se non hanno più la speranza di arricchirsi come decenni fa. C’è sicurezza pubblica, e pochissima criminalità. La maggior parte ha una posizione di riserva in campagna, con una casa e un piccolo podere, e senza tasse per la prima volta in migliaia di anni.

La Cina detiene un quasi-monopolio sugli elementi delle terre rare (Ree). Su molti prodotti ha un vantaggio prezzo-qualità che gli Usa difficilmente potrebbero recuperare senza costi elevati. Centinaia o migliaia di produzioni sono in questa nicchia. La Cina è indispensabile per gli altri ma non ha una vera dipendenza dall’esterno. Potrebbe chiudersi in uno stile semi Corea del Nord, come fece la dinastia Qing prima della Prima Guerra dell’Oppio del 1840.

La Cina non ha bisogno di una vittoria a breve termine; ha bisogno di resistere. Gli Usa hanno bisogno di una strategia a lungo termine per riconquistare il mondo e vincere. Pertanto, data la struttura delle due società, aperta negli Usa e chiusa in Cina, se la Cina interrompesse le esportazioni verso gli Usa, gli Stati Uniti soffrirebbero, si lamenterebbero e protesterebbero. Se lo facessero gli Usa con la Cina, la Cina potrebbe soffrire anche di più, ma non urlerebbe né protesterebbe. La Cina può quindi chiudersi lentamente in stile “Corea del Nord”.

Tuttavia, la chiusura può durare solo per un certo tempo. Se la Cina dovesse andare in modalità “Corea del Nord” per più di un decennio, il presidente Xi Jinping, allora sopra gli 80 anni, potrebbe avere difficoltà a mantenere il Paese unito, e tutto potrebbe disgregarsi dopo la sua scomparsa. Deve trovare una soluzione relativamente presto. Il suo orizzonte, in ogni caso, non è di mesi; è di anni. Può permettersi, e potrebbe essere comodo, di aspettare di vedere come si muoveranno realmente gli Usa dopo il mandato di Donald Trump.

Pertanto, gli Stati Uniti hanno bisogno di una strategia a lungo termine per affrontare la Cina. Senza di essa, gli errori di valutazione sarebbero più probabili e il pericolo crescerebbe in modo esponenziale. La Cina ha destabilizzato l’ordine che gli Usa e i loro alleati avevano stabilito nel 1945 in una parte del mondo, estendendolo poi globalmente dopo la fine della Guerra Fredda nel 1989. Ora è una corsa a chi per primo svilupperà nuove regole per il gioco globale. Il vincitore deve essere complessivamente più forte ma anche offrire regole migliori per includere tutti in un ordine differente.

Gli Usa devono reindustrializzarsi e mettere in ordine la propria società e i conti. Non è impossibile; non è nemmeno difficile. Richiede volontà politica a lungo termine e determinazione. Gli Usa stanno meglio perché dovrebbero solo ritoccare l’ordine esistente per tornare in cima. Ma ora sono nel mezzo di una crisi esistenziale; perciò potrebbero non esserne capaci. Pechino non sa come governare il mondo. Attualmente il suo modello sembra essere una ristrutturazione totale e quindi difficoltoso. Sa solo come governare la Repubblica Popolare Cinese (Prc) con il sistema presente, che teme di cambiare. Gli Usa hanno Venezuela, Iran e in parte la Russia dalla loro parte. Sono riusciti a cambiare la leadership in Venezuela, stanno scuotendo l’albero iraniano e hanno messo la Russia alle corde.

Queste sono minacce geopolitiche che potrebbero tradursi in punti di pressione per materie prime ed esportazioni di petrolio. La Cina possiede tutti i vantaggi essenziali nella sua industria d’esportazione. Pertanto, il vertice Trump-Xi di aprile potrebbe essere una pausa: geopolitica contro commercio. Ma alla fine, la Cina può fare a meno della sua geopolitica — pur potendo spingersi alla follia — mentre l’America potrebbe soffrire di più rinunciando alla catena di approvvigionamento cinese.

La Cina ha un piano a breve termine ma obiettivi a lungo termine vaghi. Gli Usa hanno il vantaggio ma mancano di un piano a breve termine, e l’uscita a lungo termine è poco chiara. Gli Usa devono rafforzare la loro economia. Ma se lo fanno a costo di lacerare alleanze e relazioni internazionali, offrono enormi vantaggi che la Cina può sfruttare. I recenti accordi cinesi con Canada ed Ue ne sono un’indicazione. Si sono sentiti sotto pressione e hanno trovato il modo di rivitalizzare il commercio con la Cina, mentre gli Usa si erano fatti più avversari.

Il Financial Times ha sostenuto che le mosse Usa rendono la Cina un modello. I dati sulle esportazioni cinesi del 2025 rappresentano chiaramente questo. Il suo avanzo commerciale ha raggiunto un record di 1,2 trilioni di dollari, nonostante una riduzione del 20% del surplus con gli Usa. Cioè, lo squilibrio commerciale globale con la Cina è peggiorato nonostante i miglioramenti statunitensi. Questo degrada la posizione complessiva degli Usa nel mondo e migliora quella della Cina.

Negli ultimi 50 anni la Cina ha avuto una crescita e uno sviluppo senza precedenti. Il popolo cinese ha lavorato duramente, il governo ha contribuito, ma il motore principale sono stati gli Stati Uniti. Dagli anni ’70 e poi dagli anni ’80, questi hanno concesso basse tariffe alle esportazioni cinesi verso gli Usa, massicci trasferimenti tecnologici e indirizzo economico tramite consigli della Banca Mondiale. Dopo la repressione di Piazza Tiananmen nel 1989 e poi di nuovo, un decennio dopo, nonostante amare controversie sulla proprietà intellettuale, l’America rifiutò di voltare le spalle alla Cina, accelerando la diffusione della ricchezza e la creazione per la prima volta di una grande classe media cinese. Questo ha cambiato il contesto di ogni rivalità cinese.

Cinesi più ricchi e meno numerosi (a causa del drastico calo delle nascite) sono meno inclini a fare guerra. Sono diventati diversi dai vicini nordcoreani, che hanno mandato volentieri circa 50.000 volontari a morire per la Russia in Ucraina. La contrapposizione della Cina con gli Usa e i vicini cresce, ma una guerra totale sembra per ora improbabile, anche grazie al benessere accumulato negli ultimi 50 anni. In questa pausa, gli Usa avrebbero tempo per rimodellare l’ordine mondiale con piccoli aggiustamenti.

La ristrutturazione globale cinese richiederebbe uno sforzo molto maggiore. Potrebbe riuscirci o fallire, in contrasto inverso con il successo o il fallimento degli Usa. Intanto, fra un decennio circa, cinesi più poveri e più numerosi, liberati dalla politica del figlio unico e con un Paese più potente, potrebbero sentirsi diversamente riguardo alla guerra. Sarebbe il periodo in cui Xi, sugli 80 anni, potrebbe perdere presa sul potere. Il mix potrebbe diventare altamente infiammabile.

I problemi economici cinesi hanno radici politiche. Ma è difficile affrontarli nella situazione attuale. Potrebbe esserci uno stallo tra Xi e la struttura del partito. Xi ha più potere di qualsiasi leader del partito nella Prc prima di lui. Tuttavia, il suo potere non è assoluto; dipende dalla struttura del partito, e il potere della struttura dipende dal leader supremo. C’è quindi un equilibrio di distruzione reciproca assicurata. Qui, nessuno può permettersi di apparire debole verso l’America, perché l’altra parte attaccherebbe immediatamente, accusando i deboli di tradimento. Attualmente, Xi non avrebbe potere senza la struttura, e viceversa.

Tuttavia, l’equilibrio di potere non è assoluto. Anche in teoria, la struttura non può fare a meno di un leader supremo; quindi, la loro unica via d’uscita sarebbe sostituire Xi con qualcun altro, ma non è facile. In teoria, Xi potrebbe, in parallelo, fare a meno della struttura presente e raggiungere il potere assoluto, come teorizzato da Hanfeizi (filosofo del III secolo a.C.). Non sarebbe facile, ma meno difficile in pratica che sostituire Xi.

Tuttavia, il “potere assoluto” di Hanfeizi va di pari passo con il wu wei, la non-azione — il non-intervento dell’imperatore, che stabilisce la direzione principale dell’impero ma lascia la gestione ai ministri. Hanfeizi fornì infatti il primo commento al Tao Te Ching (Dao De Jing) di Laozi, che teorizzò per primo il wu wei politico.

Ora è impossibile replicare lo schema antico di Hanfeizi, ma la riforma politica e una democrazia moderna potrebbero spezzare l’impasse politico. La struttura del partito dovrebbe essere ulteriormente destrutturata e perdere ancora più potere. Venti o trent’anni fa, quando la Cina era meno importante a livello globale e godeva di simpatia internazionale, Pechino avrebbe potuto promuovere questo tipo di riforme da sola.

Ora che il Paese è diventato più critico in un clima di sfiducia e tensioni globali, possibili cambiamenti interni cinesi impattano l’ordine mondiale e, se condotti da soli, potrebbero spaventare metà del mondo più delle riforme di fatto di Trump negli Usa. Pertanto, Pechino dovrebbe discutere il contenuto delle sue riforme con gli Usa e altri Paesi interessati. Ma al momento non c’è alcuna mossa in questa direzione a Pechino, e il punto morto persiste in mezzo a crescenti tensioni interne.

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

© RaiNews

La lettera inviata da Donald Trump al presidente egiziano Abdel Fattah al‑Sisi il 16 gennaio 2026 va letta come qualcosa di più di un ringraziamento formale per la mediazione sul cessate il fuoco a Gaza. Il testo rivela una precisa intenzione strategica: inserire il ruolo dell’Egitto nella crisi israelo‑palestinese dentro una più ampia architettura regionale, che oggi ruota attorno a tre dossier intrecciati — la tenuta della tregua a Gaza, la stabilizzazione del Mar Rosso e la crisi in corso nel Corno d’Africa. Dal Cairo, e dal contatto statunitese, passa anche il messagging strategico che Washington sta mandando all’Arabia Saudita, impegnata in un attivo riposizionamento geopolitico orientato alla costruzione di un’architettura di sicurezza regionale che coinvolge Turchia e Pakistan, ma pensa anche all’Egitto.

Nel messaggio, Trump riconosce esplicitamente la leadership egiziana nella mediazione tra Israele e Hamas dopo il sanguinoso attacco terroristisco palestinese del 7 ottobre 2023, che ha aperto la stagione di guerra e la risposta brutale israeliana. Trump collegando correttamente la guerra israeliana a Gaza alla stabilità dell’intera regione. Questo passaggio assume particolare rilievo nel momento in cui Washington ha deciso di lanciare la “fase due” del cessate il fuoco, prevista dal cosiddetto “Trump Plan”. Ora l’obiettivo è passare dalla tregua e auspicata demilitarizzazione, alla governance tecnocratica e all’avvio della ricostruzione.

In questo schema, l’Egitto ha il ruolo cruciale del facilitatore diplomatico, perché è un attore strutturale: controlla uno dei principali accessi alla Striscia, il valico di Rafah, mantiene canali aperti con le diverse fazioni palestinesi (anche per interessi nazionali diretti al mantenimento dell’equilibrio) ed è in grado di offrire una cornice regionale alla fragile transizione post‑bellica. Il sostegno politico americano a Il Cairo risponde quindi a un’esigenza di continuità: senza l’Egitto, la “fase due” rischia di restare un esercizio di ingegneria istituzionale privo di ancoraggio sul terreno.

Da qui, si apre a una contropartita. Il passaggio più significativo della lettera è infatti quello in cui Trump si dice pronto a riavviare la mediazione statunitense tra Egitto ed Etiopia sulla condivisione delle acque del Nilo e sulla diga Gerd. La questione è esistenziale: le acque del Nilo sono storicamente, da secoli, considerate fonte di vita dall’Egitto, e pensare a un taglio dell’aliquota portata dal fiume identitario – per un’infrastruttura che beneficerà la prosperità etiope – è da sempre una red-line per Il Cairo. Il riferimento al rischio di un conflitto militare esplicita come Washington percepisca questo dossier non come una disputa tecnica, ma come una minaccia potenziale alla stabilità africana e medio‑orientale.

Gaza fornisce all’Egitto capitale politico e centralità diplomatica; il Nilo rappresenta invece il cuore della sicurezza nazionale egiziana. Mettere i due piani nello stesso documento significa, da parte americana, riconoscere e rafforzare il ruolo regionale del Cairo, ma anche vincolarlo a una cornice multilaterale e negoziale, evitando soluzioni unilaterali. Ossia, mandare un segnale chiaro: Washington solo può avere modo di mediare, gli altri player rischiano destabilizzazione ulteriore.

“Il mio team e io comprendiamo il profondo significato del fiume Nilo per l’Egitto e per il suo popolo, e desidero aiutarvi a raggiungere un esito che garantisca i fabbisogni idrici dell’Egitto, della Repubblica del Sudan e dell’Etiopia nel lungo periodo”, dice Trump, sottolineando che gli Stati Uniti affermano che “nessuno Stato della regione dovrebbe controllare unilateralmente le preziose risorse del Nilo, penalizzando nel processo i Paesi vicini”.

Ancor: “Ritengo che, con il giusto apporto di competenze tecniche, negoziati equi e trasparenti e un ruolo forte degli Stati Uniti nel monitoraggio e nel coordinamento tra le parti, sia possibile raggiungere un accordo duraturo per tutti i Paesi del bacino del Nilo”. Di più: “Un approccio di successo garantirebbe rilasci idrici prevedibili durante i periodi di siccità e negli anni di prolungata scarsità per l’Egitto e il Sudan, consentendo al contempo all’Etiopia di produrre quantità molto rilevanti di energia elettrica, parte della quale potrebbe essere ceduta o venduta all’Egitto e/o al Sudan”.

La lettera va letta anche alla luce di quel tentativo saudita di promuovere una nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente, anche attraverso un rafforzamento dei legami con Egitto e Somalia. L’iniziativa di Riyadh risponde a una duplice esigenza: contenere l’instabilità lungo le rotte marittime strategiche e riequilibrare il peso degli Emirati Arabi Uniti in Yemen e Corno d’Africa. Vedere Sudan: Nel conflitto in Sudan, la tradizionale alleanza tra Riyadh e Abu Dhabi si è trasformata in una linea di frattura geopolitica, con l’Arabia Saudita che sostiene le Forze Armate Sudanesi e spinge per un approccio più statale alla stabilizzazione, mentre gli Emirati sono stati associati a un più marcato appoggio alle Rapid Support Forces tramite reti paramilitari e finanziarie, accentuando così le divergenze tra i due Paesi su visioni e strumenti di influenza regionale.

In questo contesto, l’Egitto diventa un partner naturale per l’Arabia Saudita: per prossimità geografica, per capacità militari e per il ruolo storico nel mondo arabo. Il sostegno saudita all’integrità territoriale somala e la crescente cooperazione con Il Cairo indicano la volontà di costruire una coalizione selettiva, meno ideologica e più funzionale, centrata su sicurezza marittima, intelligence e deterrenza regionale. Allo stesso tempo, l’Egitto mantiene solidi canali politici, economici e di sicurezza anche con Abu Dhabi, collocandosi in una posizione di cerniera strategica tra due fronti solo apparentemente contrapposti: una frattura reale sul piano operativo, ma potenzialmente ricomponibile in qualsiasi momento, data l’elevata fluidità degli attuali equilibri regionali.

Trump non appare in disaccordo con questo orientamento. Al contrario, la presenza in copia nella lettera di leader sauditi ed emiratini segnala che Washington segue e, in parte, cerca di controllare il processo. Il tono del messaggio suggerisce un limite chiaro: gli Stati Uniti non intendono avallare un assetto regionale che possa produrre nuove fratture o escalation incontrollate.

Il richiamo al principio secondo cui nessuno Stato dovrebbe controllare unilateralmente risorse strategiche come il Nilo è indicativo di questa impostazione. Trump sembra accettare l’idea di una coalizione regionale guidata da attori arabi, ma vuole mantenerla compatibile con l’equilibrio complessivo, evitando che si trasformi in un blocco rigido o in un fattore di destabilizzazione, soprattutto in Africa orientale.

Gaza, il Mar Rosso e il Corno d’Africa non sono più dossier separati. La lettera a al‑Sisi mostra come l’amministrazione Trump stia cercando di gestirli come parti di un’unica scacchiera, in cui l’Egitto funge da snodo tra Medio Oriente e Africa, e l’Arabia Saudita da architetto di una nuova cooperazione regionale.

In questo quadro, la mediazione su Gaza diventa il banco di prova di un disegno più ampio: se la “fase due” reggerà, rafforzerà non solo la tregua nella Striscia, ma anche la credibilità di un assetto regionale in cui Washington resta arbitro esterno, pronto a sostenere le iniziative dei partner, ma attento a impedirne le derive.

Il lungo viaggio di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud è un tentativo, ben costruito e determinato, di ancorare l’Italia globale a reti geopolitiche e a reti economiche affidabili. Questo a tutto beneficio del sistema Paese. Lo dice a Formiche.net Gabriele Checchia, esperto diplomatico, già ambasciatore in Libano, presso la Nato, vicedirettore dell’Unità Russia e Paesi dell’area ex-sovietica alla Direzione Generale Affari Politici e Consigliere Diplomatico di vari ministri, che identifica un preciso filo conduttore dell’azione della premier tra Muscat, Tokyo e Seul: ovvero voler diversificare le partnership e rafforzare il ruolo italiano come principale collegamento tra Europa, Golfo e Asia. Roma mostra la volontà di tenere insieme i singoli teatri perché le catene si sono accorciate: Indopacifico, Mediterraneo e Italia sono contigue.

Politica, geopolitica e relazioni commerciali: tra Oman, Giappone e Corea del Sud quale il bilancio della missione di Giorgia Meloni?

Direi che è un bilancio positivo per una serie di motivi. Il primo è che si tratta di una missione che si è collocata nell’ambito di una riflessione geopolitica da parte della presidente del Consiglio, del nostro governo e del ministro degli Esteri. Cioè non una missione di cosmetica o di puro cerimoniale, ma una missione che riflette un mondo in rapida evoluzione, nel quale l’instabilità e l’ interconnessione tra i mercati e le aree geografiche è diventata centrale. Per esempio, la tappa in Oman è una testimonianza del fatto che l’instabilità del Medio Oriente (e l’Oman è un partner affidabile in quella regione del mondo) ha implicazioni dirette per il transito navale per i flussi di energia.

Lo stesso dicasi per la tappa in Giappone e Corea?

Sì, poiché sappiamo quanto conta l’Indopacifico per l’approvvigionamento europeo ma anche per le tensioni intorno a Taiwan. Non è un caso che la presidente Meloni e il primo ministro giapponese ne abbiano posto l’accento ripetutamente anche nel loro editoriale sul Corriere della Sera e sul quotidiano giapponese Nikkei: ovvero la necessità di un Indopacifico aperto e libero nonché direi sulla connessione tra l’Indopacifico e il Mediterraneo allargato. Mi sembrano tutti segnali della consapevolezza di una crescente interdipendenza tra le varie aree geografiche e del fatto che Italia e Giappone sono due paesi legati all’Occidente, ma sempre con una politica estera responsabile e attenta agli equilibri complessivi. Questo consentirebbe anche di rafforzare la sicurezza economica di entrambi.

Perché il fronte asiatico e dell’Indopacifico è così strategico per l’Italia?

Cito un virgolettato nella parte finale di quell’editoriale a firma congiunta che lo spiega. Un elemento distintivo di questa visione comune tra Italia e Giappone è la volontà di impegnarsi attraverso il Mediterraneo allargato e l’Indopacifico, spazi geografici centrali negli equilibri globali. In questa visione condivisa, la sicurezza economica assume importanza sempre maggiore e ovviamente quando si parla di sicurezza economica si parla di sicurezza delle catene di valore, della certezza che non verranno messe a rischio e della necessità di fare tutto quanto possibile perché queste catene di valore siano regolari e prevedibili. Direi che questa è una dimensione molto importante del viaggio.

La dimensione geopolitica globale, dunque, oltre a quella bilaterale?

Esatto, quella che ci offre l’icona di una Italia sempre più globale. Il rapporto tra Italia e Giappone è antico, non è un caso che la missione della presidente Meloni sia stata anche celebrativa del 160º anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra due Paesi, lontani geograficamente ma come rilevato da Meloni molto vicini sotto tanti profili a cominciare dall’essere ambedue eredi di una grande cultura.

Tale ragionamento di visione condivisa e globale porta anche all’Africa?

Lì la strategia italiana del Piano Mattei e l’esperienza giapponese condividono molti punti in comune ovviamente con riferimento all’Africa. Penso alla cooperazione paritaria e vantaggiosa per tutti, fondata su soluzioni condivise e investimenti capaci di generare prosperità sul lungo periodo. La terza dimensione della missione, quella legata alla volontà del nostro Presidente del Consiglio, punta sulla crescita del flusso di investimenti nelle due direzioni. Se noi pensiamo al numero impressionante di imprese giapponesi attive sul mercato italiano e di imprese italiane attive sul mercato giapponese, con 8000 dipendenti, un fatturato da almeno 3 miliardi di euro, ci rendiamo conto di quale sia la posta in gioco.

In comune tra Meloni e Takaichi c’è anche (o soprattutto) una impostazione valoriale di chiara matrice occidentale. Come potrà riflettersi sui dossier maggiormente delicati?